发问和被问

【发布日期:2019-09-11】 【来源:本站】 【阅读:次】【作者:】

有理由这么认为,人就是在发问和被问中长大的。有些问和答,深深地烙在我记忆之中,永远挥不去。今日顺时、如实写来,不怕见笑,也许可以让读者分享一些乐趣。

家乡解放,我背起书包上学堂。夜自修时,巡查老师说,学生就是来学“生”的知识,同学们什么都可以问,老师会给你们解答。小伙伴们对生命的来历心揣好奇,窃窃私语后,我在大家的怂恿下提问:老师,人是怎么生出来的?教室里鸦雀无声。这位老师抓了抓头皮,抬手捏了捏腋窝,笑曰:你们都知道,豆荚成熟后,裂开缝,豆子就蹦出来了。人就是从这腋下生出来的。大家懵懵懂懂信以为真。回去问大人,得到的回答是:傻孩子,问这个做什么?等你长大后就会知道。现在想来,所问属于启蒙教育中的“难题”,老师只能用美丽的慌言来作答。几十年后,这位老师80大寿时,师生聚会,旧事重提,举桌笑得前仰后合。

进了初中,我的求知欲和表现欲都更强了。不满足课本知识,常去学校图书馆“觅食”。课堂上举手发言也特别积极。那天,语文老师在讲台上放了一本小字典,言明:等会我在分析课文过程中要提问,谁答对了这字典就奖给谁。少顷,老师突然就课文中的“克勤克俭”问大家:这个“克”怎么解释?同学们面面相觑。我举手回答:解释为能够,克勤克俭就是能勤能俭。老师脸露喜色,说:这样理解是对的,不应该是把勤和俭都“克”掉了。于是,我得到了那本心仪已久的字典(家穷买不起),一直用到高中毕业。这是我这辈子靠自己挣来的第一笔“财富”哩。

1962年有幸被复旦大学新闻系录取,对学校的一切都感到新鲜,都想探究。首先是弄懂校训:“博学而笃志,切问而近思。”我问带班的居老师:校训这么拗口,为什么不用一听就明白的话?不想,居老师不假思索就背出了《论语》里的一段话:“博学而笃志,切问而近思,仁在其中矣。”告诉我,这就是复旦校训的出处。进而诠释:博学是从各方面广博的去学习,笃志是向远处大处立个坚定的志向;切问强调要有质疑的精神,“不唯书”,近思强调要学会联系实际多加思考,“不迷信权威”,“只唯实”。我觉得自己冒失,近乎“自讨没趣”,初来乍到便在老师面前暴露了自己的弱点,但不后悔。居老师语重心长地对我提出要求:“你必须加强传统文化学习,这样才有利于今后更好的掌握专业知识……”良师指引,令我茅塞顿开,从此以后恭恭敬敬地学,不敢懈怠。

转眼进入毕业季走出复旦园,跻身新闻工作行列。日月轮回,寒暑更迭,经历了太多的被问和发问。其中有回答得好的,也有无法回答,不无尴尬的。那年去巴蜀拜谒杜甫草堂,四川日报朋友以猜谜形式问我,“杜甫草堂打一字”是什么字?我脱口而出,不就是“莆”字吗?此谜浅显,无须脑筋多转弯。朋友分明在“送分”,为了活跃气氛,也让异客他乡的我愉悦。后来去新疆,一位接待的维吾尔族兄弟有点存心考考我们,当然是善意的。“老师们,这戈壁滩的‘戈壁’是什么意思?”同伴叶辛先生朝我眨眨眼,示意我回答。我说,戈壁和沙漠相对应,沙漠多的是沙子,戈壁滩也有沙,但戈壁指的多为小石块。对方点头称是,总算没给上海作家釆风团丢脸。海峡两岸三通后,去踏访了台湾。总体很顺利,但是我被考瘪过。那是在宜兰吧,台湾友人指着店招上的一个字问我,曾先生,你识得这个字吗?我抬头望店招,不禁傻了眼,我只认得大陆流行的“鑫”字,这三个繁体鱼重叠的字可是第一回邂逅。我老老实实承认“不认得”。返沪后,我请教了《辞海》,才晓然三鱼重叠即老底子的“鲜”字,而且唯一的注释条目就是鲜。我真切体会到,海峡两岸在传统文化的继承上是存在差异的。放眼两岸未来,使用文字的差异性愈小愈好。

人啊人,谁不是从愚昧不更事中走过来的呢?而且,对世界的认识,永远是未知大于已知,谁也没有骄傲自满的理由,学习是一辈子的事。风风火火写下来,还只限于文化和生活碰撞产生的小火花,倘若打开如何修身养性、如何为人处事之门,那里面风诡云谲,万千气象,可问可学的东西就更玄妙深邃了。人的成长历程,就是把一个个问号拉直的过程。人生一路艰辛,一路风景,热爱生活、不厌探索的人才能从中得到乐趣。青葱少年,时光催老,发问与被问,是流动于生命的长调。

□曾元沧

|

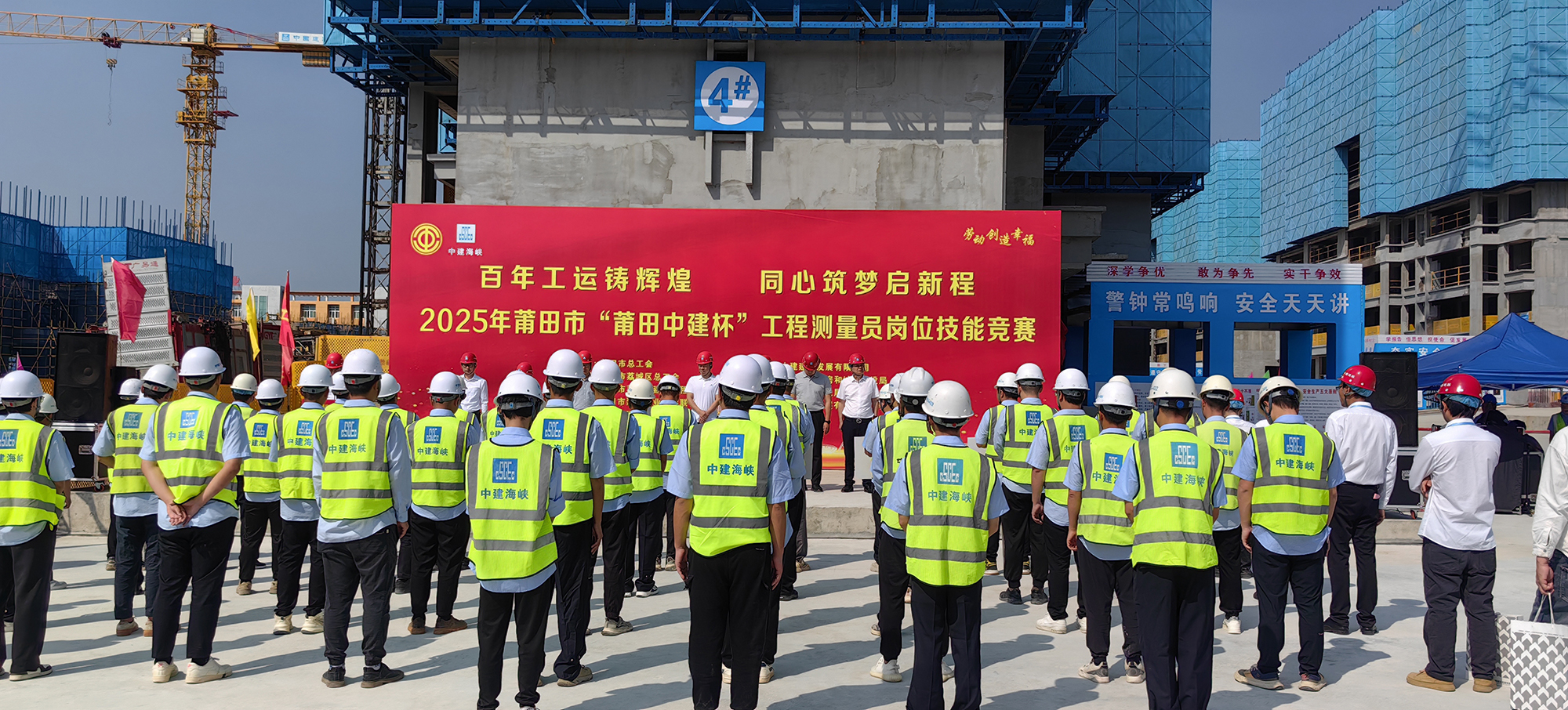

匠心丈量 毫米对决 我市举行工程测量员岗位技能竞赛

匠心丈量 毫米对决 我市举行工程测量员岗位技能竞赛 少年“跃”山海 非遗“动”起来

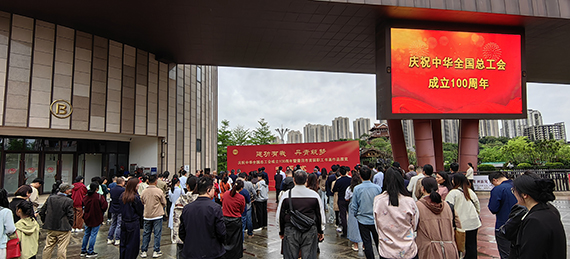

少年“跃”山海 非遗“动”起来 翰墨书百年 丹青绘匠心

翰墨书百年 丹青绘匠心 书香启智 和美莆田

书香启智 和美莆田