一个高尚的人

——怀念爱心老人曾德梅

【发布日期:2019-06-12】 【来源:本站】 【阅读:次】【作者:】

2017年6月12日11时50分,有一位老人,因病医治无效与世长辞,享年88岁。患病期间,各级领导相继前去探望;出殡那天,又是阴雨天,送葬的队伍不断扩大,不断延长,几乎挤满了鲤城街道两侧。这位老人就是居住在仙游鲤城街道木兰社区的爱心老人曾德梅。

曾德梅,大家都尊称之“曾老”。

曾老的生平事迹,载入仙游县政府编纂的《仙游年鉴》“人物录”里。在曾老逝世两周年的日子里,我再次重温曾老的生平事迹,回忆曾经和他接触的日子里,一种深深切的眷念之情油然而生。曾老的精神感动了我。如今,我置身于年逾古稀之列,回想自己几近辍学又苦于无处求助的求知年代,置身于“夕阳无限好”的黄昏里,思索着如何做一个具有道德良知的人,一个懂得回报社会回报人民的人,一个品德高尚的人。

毛主席在《纪念白求恩》中提到:“一个人的能力有大小,但只要有这种精神,就是一个高尚的人,一个纯碎的人,一个有道德的人,一个脱离了低级趣味的人,一个有益于人民的人。”这种精神是什么呢?就是毫无自私自利之心、全心全意为人民服务。曾老生前践行了这种精神。

如今,我们再也见不到他的身影,可他那种将自己的晚年贡献给贫困学生,贡献给社会,贡献给家乡教育事业的高尚品质,将永远在仙溪大地上广为传颂。

如今,我们怀念曾老,可见他的高尚精神感人至深。一个退休后本可在家乐享晚年的老人,还在操心着许多即将辍学或者难以继续升学的学生。人们只是粗浅地认为曾老“心肠好”“心肝轻”。曾老是中国共产党队伍中的普通一员。毛主席在《为人民服务》说过:“我们这个队伍完全是为着解放人民的,是彻底地为人民的利益工作的。”我以为,曾老就是我们这个队伍中的一个同志,一个具有先进性的品德高尚的老同志。

第一次见到曾老,是在2000年春季。一天,有个老人找到学校。他身穿简朴老旧的中山服装,头戴一顶鸭舌帽,肩挎一个背包,说是“要找校长”。起先,我以为“找校长”无非就是联系外籍户口插班就读(当时,外籍进城插班要缴纳借读费)。我请他到办公室来。他自我介绍,说他住在木兰街道,要了解我们学校的学生数,主要的是了解学校有无因为家庭经济困难失学的需帮扶的学生。原来,曾老是个退休老干部,在扶贫助学生涯上已经走了一段路程。我对曾老顿时肃然起敬。他的高尚之处就是毫不利己专门利人。以后的故事越来越精彩。

我经常在路上碰见他。他,依旧是一顶鸭舌帽,一个背包。夏日,手里多了瓶矿泉水。邂逅时,他总是步行。我大老远就打招呼:“老曾,您辛苦啦!”他微笑地回答:“没有!没有!”他日夜为贫困学生操劳奔波,期初甚至还被人误解。这种不以为苦反以为乐的精神,不正是当今社会所极力提倡的精神吗?之后,他的名声越来越大,认识他的人越来越多。他进过人民大会堂,见过党中央最高领导人。2014年11月26日,曾老荣获“全国离退休干部先进个人”,作为福建省代表进京,受到总书记习近平接见。可他从来没有自我表白,对荣誉轻描淡写。这种高尚品德难道不值得褒扬吗?

还有一次,也是第一次,我找到曾老家,为一个接受爱心捐助的老乡女儿带路。她考上厦门医学院,但是家庭变故,经济拮据,准备放弃录取。之后经过申报,得到了爱心助学经费。曾老的家是座低矮的普通农家院子,大门前没有任何醒目标志。他坐在院子上厅,聚精会神翻阅着一大叠贫困生申报表格,表格的右上角,贴着求助学生的照片。院子墙上,密密麻麻的奖状,红底金字的锦旗,还有许许多多学生以及家长的感谢信。曾老的工作及其成绩全都体现在这道墙上。这道墙壁,告诉人们曾老之所以受到大家尊敬与爱戴的缘由。临别时,老乡女儿大概也是遵照家长嘱咐,从书包里掏出两包“大中华”香烟递给曾老。此时,曾老倒是严肃地说道:“我也没抽烟。谢谢你们家长的好意!”曾老的爱心行动以及奉献精神,在仙游大地上渐渐传为美谈。

如今,曾老离开我们已经两周年,曾老爱心助学的精神和行动依然在延续。2005年4月,由曾老牵头的仙游县经常性助学联合会成立,曾老的足迹遍布仙游的山山水水,曾老的精神永驻在千万个莘莘学子的心头。2014年11月25日,由县民政局登记,“仙游县成立经常性助学联合会”改为“曾德梅爱心助学活动联合会”。由曾老名字命名的机构,就是对他老人家的最大纪念。在曾老高尚精神感召下,仙谿大地上涌现出诸如海绵团、爱心帮帮团、仙游义工队之类的公益组织,一股爱心助学的暖流时时涌动在木兰溪的沿岸。

安息吧,曾老!

(刘建成)

|

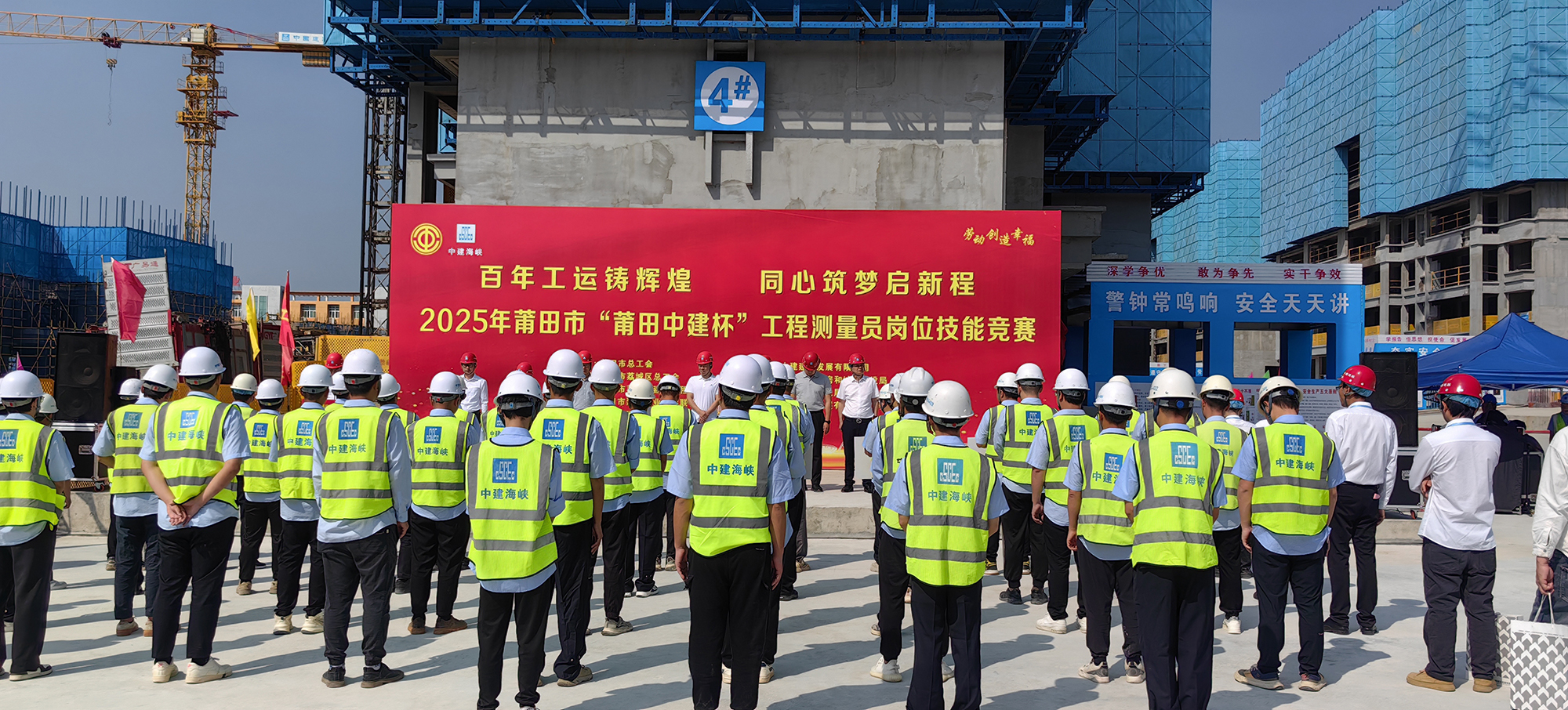

匠心丈量 毫米对决 我市举行工程测量员岗位技能竞赛

匠心丈量 毫米对决 我市举行工程测量员岗位技能竞赛 少年“跃”山海 非遗“动”起来

少年“跃”山海 非遗“动”起来 翰墨书百年 丹青绘匠心

翰墨书百年 丹青绘匠心 书香启智 和美莆田

书香启智 和美莆田