诗中竹笋滋味长

【发布日期:2019-05-15】 【来源:本站】 【阅读:次】【作者:】

春云卷卷,百花盛开,万象吐新,肥嫩的竹笋也迫不及待地破土而出。这被誉为“菜中珍品”的竹笋,在春日的美味中散发着清香,其色其味胜似秋橘。

竹笋,竹的幼芽,亦称笋,还有“竹萌”“竹胎”“箨龙”“猫头”等别称。它脆嫩鲜美,味道爽口,民间早有吃竹笋习俗。民谚说:“高山笋不忧。”这味美鲜嫩的笋,自然不愁无人采挖了。竹笋不仅可餐,还有不少药用价值。《本草纲目》载:“绿笋味甘,无毒,主消渴,利水益气,化热消痰爽胃,可久食。”可见,这竹之幼芽——笋,可药亦可入盘,乃人间一宝呢。

《诗经·大雅》曰:“其蔌维何,维笋及蒲。”我国第一部诗歌总集《诗经》,对竹笋的食用作了记载,表明人们食笋的历史有近3000年之久。竹笋嫩白如玉,鲜嫩可口,让人望而生津,历代文人墨客亦对其称颂备至。清代诗人李渔称竹笋为“素食第一品”,唐代白居易有诗云:“紫箨坼故锦,素肌擘新玉。每日遂加餐,经时不思肉。”诗人有笋不食肉,更让我们见笋便会垂涎三尺。郑板桥还赋诗说:“江南鲜笋趁鲥鱼,烂煮春风三月初。”郑板桥把竹笋和鲥鱼并论,可见其对竹笋爱之甚切。

宋代苏轼在《初到黄州》中写道:“自笑平生为口忙,老来事业转荒唐。长江绕郭知鱼美,好竹连山觉笋香。逐客不妨员外置,诗人例作水曹郎。只惭无补丝毫事,尚费官家压酒囊。”元丰二年,苏轼被贬黄州时,见到浩浩长江,便欣喜地想到江中有鲜美的肥鱼可食。见到山中连片的翠竹,又仿佛闻到了竹笋的香气。乐观豁达的苏轼,在人生的低谷中,还念念不忘盘中美味竹笋。这平实的文字,让我们看到,苏轼在挫折面前似乎还在谈笑风生, 仍在寻求生活的乐趣和色彩,其境界之高令人钦佩。我们还仿佛嗅到,一缕缕笋香正从古诗词的画意中飘出来。

宋代黄庭坚对竹笋亦情有独钟,《春阴》诗说:“竹笋初生黄犊角,蕨芽初长小儿拳。试寻野菜炊春饭,便是江南二月天。”诗中描绘到,春天来了,刚从土里拱出来的竹笋,似小黄牛的牛角,鲜嫩得直晃人的眼。蕨菜的嫩芽,像小儿的拳头般迎风摇曳。黄庭坚的《春阴》诗,对竹笋和蕨菜的描写生动形象,极富生活情趣,它似乎在召唤我们:“快来采摘呀,过了这个日子就老了。”读着这首诗,我们仿佛看到,勤劳的农夫沐浴着明媚的阳光,拿着锄头和竹篮,正在竹林和山地间挖笋摘蕨呢。

“洛下斑竹笋,花时压鲑菜。一束酬千金,掉头不肯卖。”黄庭坚还在这首《食笋十韵》中说道,笋之味美,千金不换。“色如玉版猫头笋,味抵驼峰牛尾狸。”陆游品尝了猫头笋,写此诗夸赞,秀色可餐的竹笋,味道不逊于驼峰肉。竹笋不但是众多文人墨客喜食的美味,还成了他们笔下的素材,千百年来,一首又一首歌咏竹笋的诗词数不胜数,流传至今,给人们的生活增添了无穷的乐趣。

融融春日,沐浴春光,品读古诗,轻嗅笋香,恬静的生活充盈雅趣与诗意,惬意极了。

(苏凝)

|

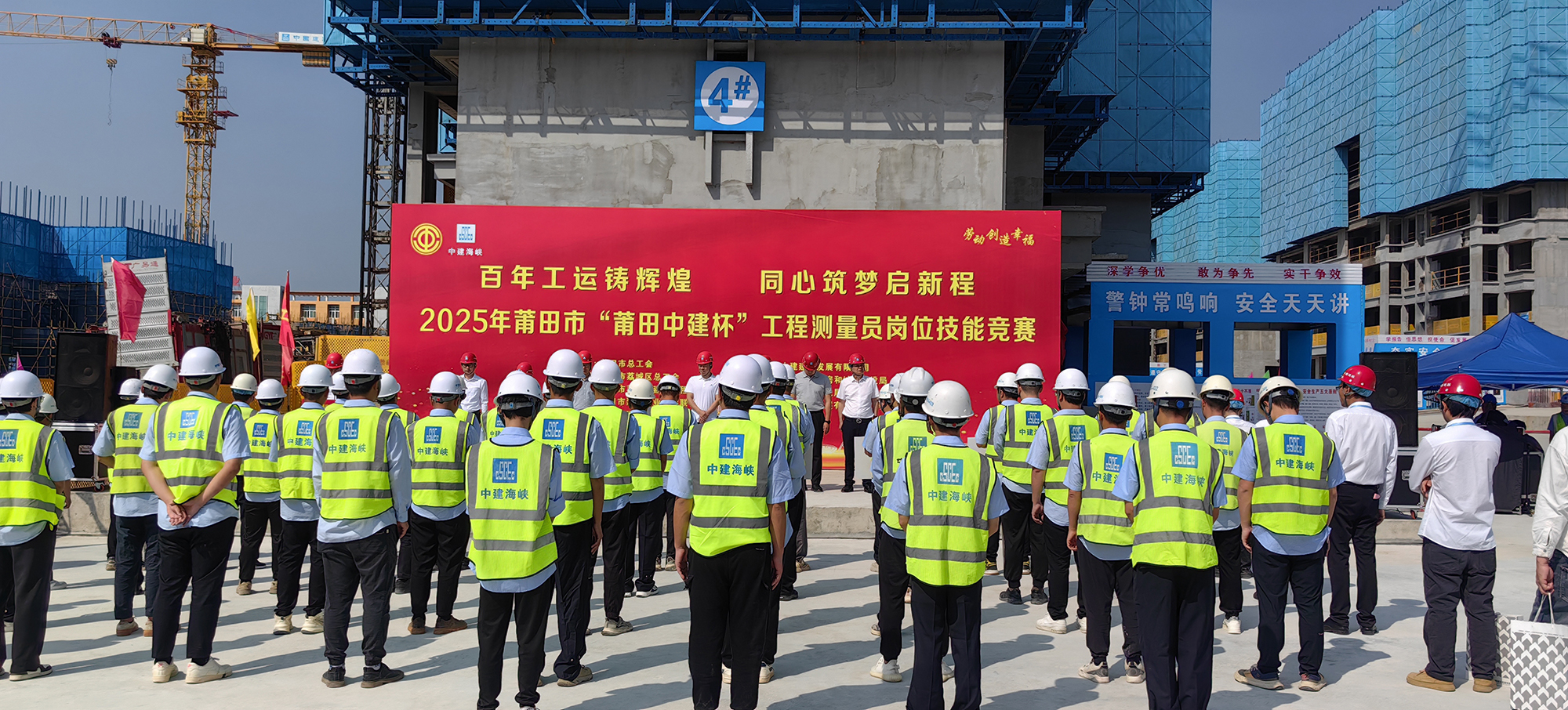

匠心丈量 毫米对决 我市举行工程测量员岗位技能竞赛

匠心丈量 毫米对决 我市举行工程测量员岗位技能竞赛 少年“跃”山海 非遗“动”起来

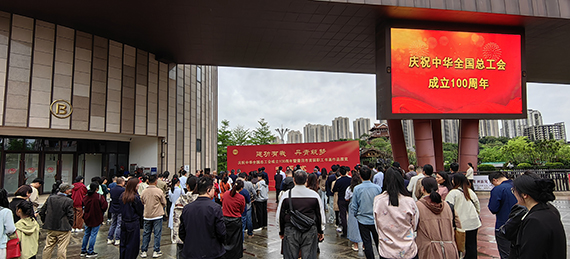

少年“跃”山海 非遗“动”起来 翰墨书百年 丹青绘匠心

翰墨书百年 丹青绘匠心 书香启智 和美莆田

书香启智 和美莆田