出神入化 妙趣横生

——孙仁英古典人物画《东坡戏蟀》赏析

【发布日期:2019-04-17】 【来源:本站】 【阅读:次】【作者:】

现为中国美术家协会会员、福建文史研究馆馆员、仙游李耕国画艺术研究院名誉院长的孙仁英先生,是中国古典人物画大师李耕的闭门弟子。他擅长中国画,所作人物、山水、花鸟俱佳。尤其是他善于把民族民间通俗文化与高雅文化和谐地结合起来,开拓性地创作出具有雅俗共赏的艺术魅力和审美意境的精品,且兼有时代的艺术风采。《东坡戏蟀》就是他经过多年来艰辛的艺术实践,以其对艺术的悟性和勤奋努力,又一次成功创出的佳作。

蟋蟀是一种人们熟悉的鸣虫,几乎家喻户晓。房前屋后,残垣断壁,山坡郊野,阡塍路旁,都很容易找到它们。每到夜晚,那些雄性的蟋蟀,都会响起悠扬悦耳的鸣唱。它们不仅善唱,而且好斗。自古以来,它们激起了不少达官贵人斗蟋的浓厚兴趣,也牵动了人们的情思,引发文人的雅兴, 把它们融入到社会生活中,并且引上诗的殿堂。早在三千年前《诗经》里就有“七月在野,八月在宇,九月在户,十月蟋蟀入我床下”的记载,古诗十九首也有很生动的描述。而在盛唐宫廷和民间都有玩赏蟋蟀的习俗,大诗人杜甫、白居易等都为之留下不朽的诗篇。到宋代时斗蛩之戏已开始盛行,苏东坡、黄庭坚、佛印大师等文人雅士也成了个中好手。苏东坡还曾在梦中梦到和弟弟苏辙同游南山,一路吟了几十首诗,醒来却只记得“蟋蟀悲秋菊”一句,可见他对蟋蟀迷恋之深。

众所周知,苏东坡乃唐宋八大家之一,北宋着名的散文家、书画家、词人和建筑家、美食家。他之所以如此喜爱玩赏蟋蟀呢?原来他有一个最难得可贵的优点,他虽然一生宦海浮沉,颠沛流离,却从不怨天尤人,走到哪里都造福一方百姓,还自己发明东坡肉,自己盖房;从皇城脚下到最后去海南岛,走到哪里都能写出好诗、好词,都能游记山山水水,自娱自乐。他喜爱玩赏蟋蟀的目的,恰如古人所云:“花前月下闻其声,可涤虑澄怀;秋高日朗观其斗,能赏心悦目。”是想在乐享中“怡神养性以游于造物”,并以“闲观物态皆生意,静悟天机入穴冥。道在险夷随地乐,心意鱼鸟自流形”来摆脱个人名利毁誉贫富穷达的束缚,摒弃和忘却一切烦恼。

《东坡戏蟀》是孙仁英先生根据苏东坡的诗意和喜爱玩赏蟋蟀的故事,集传统各家之长和现代艺术的精华,将自己对苏东坡玩赏蟋蟀来由的领悟和审美理念、艺术追求和时代需求,“用古人于新意,以我法造天地”创出的一幅既有深厚传统精华又有时代新意,既为专家认可又受广众喜爱的古典人物画。该作品曾经参加在全国政协、福州、厦门等地举办的画展,吸引无数名流政要和民众围观,深得好评。国家一级美术师、曾出任八届美展全国总评委副主任的原福建省画院名誉院长、福建日报社美术编辑丁仃在福州观看孙仁英的画展时,特地停留在《东坡戏蟀》作品前,边赏析,边以手势对着画中的线条比划,连声称赞:“此画甚好!”并对孙仁英开玩笑说:“这张画你肯定不肯送我。”

《东坡戏蟀》画面以橘色为背景,线描以淡墨为基色,取法既有传统的基因,又有仙游画派李耕国画艺术特色和孙仁英先生独创的艺术功力。构图奇巧,寓意深远,一勾一勒,于无法中却有法。所绘人物苏东坡与蟋蟀、斗盆、鞋等,造型准确,构思完备,格调优雅,生动有趣。运笔过程流畅,手法连贯,俊爽劲健,干净利落。中锋侧锋,长线短线,上下左右,相互呼应,极尽变化。表现出的墨色和墨韵,浑然天成。所蕴含的古拙、别致的气韵,无与伦比,可谓意、理、法、趣,皆臻绝诣,宛如神来之笔。画中人物,除了头面,身体部分几乎一气呵成,但又非逸笔草草。可以说《东坡戏蟀》图,是孙仁英先生精心绘制、一丝不苟的代表作。不论是人物还是草虫、器具,孙仁英都将之画得惟妙惟肖、形神兼备。我们有理由相信,《东坡戏蟀》所彰显的精湛技艺,不仅仅将令当今诸多的观赏者叹为观止,且必定长此以往闪熠它的艺术光芒。

(赵鲜明)

|

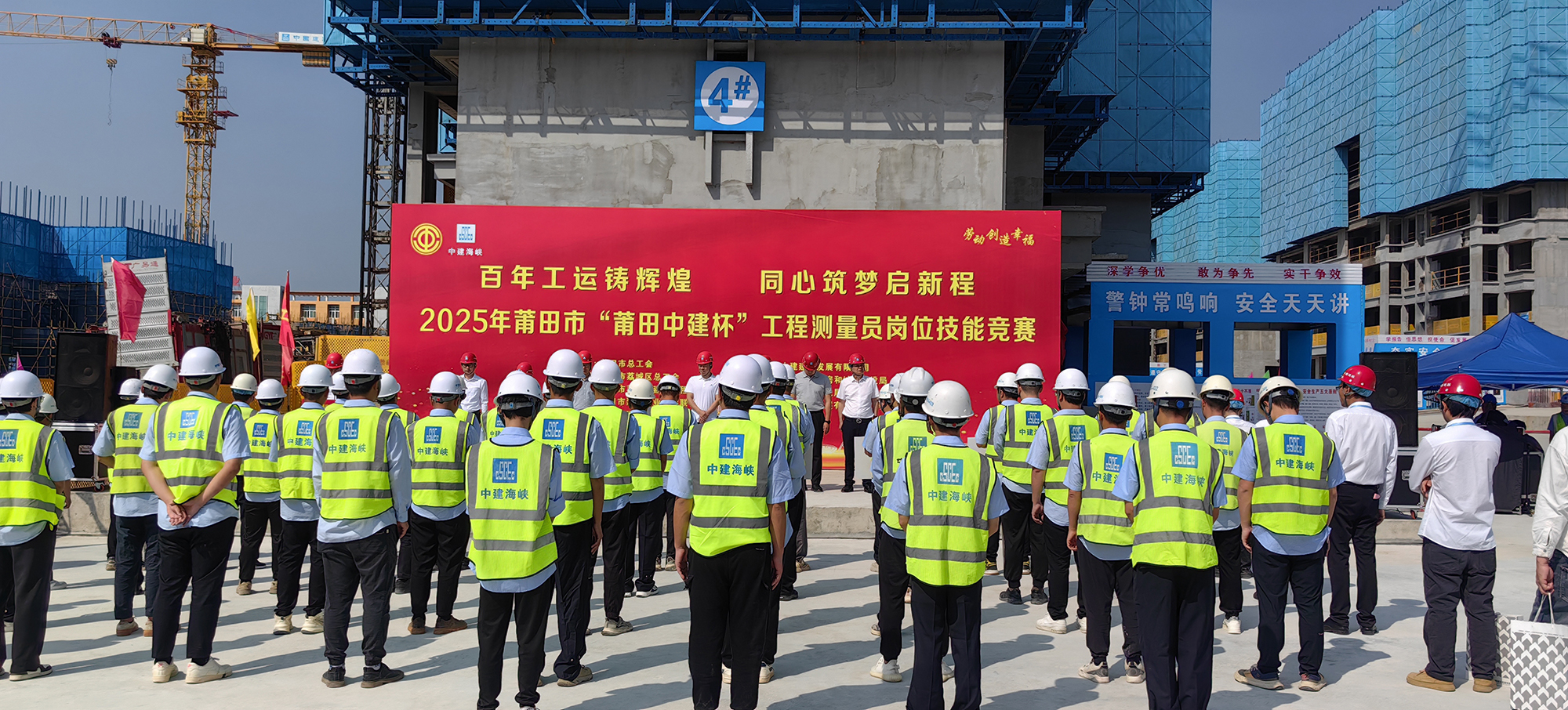

匠心丈量 毫米对决 我市举行工程测量员岗位技能竞赛

匠心丈量 毫米对决 我市举行工程测量员岗位技能竞赛 少年“跃”山海 非遗“动”起来

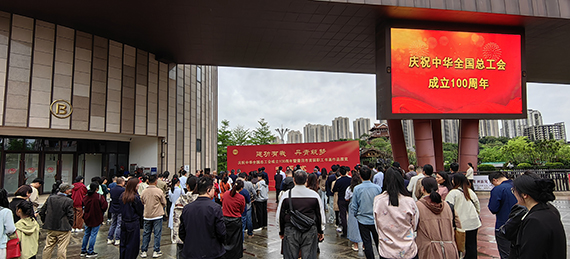

少年“跃”山海 非遗“动”起来 翰墨书百年 丹青绘匠心

翰墨书百年 丹青绘匠心 书香启智 和美莆田

书香启智 和美莆田