与先贤先哲对话

——孙仁英的古典人物画赏析

【发布日期:2019-02-27】 【来源:本站】 【阅读:次】【作者:】

《铸剑图》 孙仁英 (国画)

中国美术家协会会员、仙游李耕国画艺术研究院名誉院长孙仁英,虽已届耄耋之年,但他精神矍铄,老而弥坚。岁月带走了他宝贵的年华,却沉淀了一份博大、从容和儒雅。他不苛求享受,不屑于夸夸其谈。不过,一旦你进入他的古典人物画世界,立刻便会为他那丰富的绘画语言所折服。其实,孙先生不仅用画笔、更用心灵同我们的先贤先哲们对话与交流时间久矣。

孙仁英的画风继承了中国历代诸家优秀技法,作品题材十分广泛,特别是古典人物画,创作的内容大多是民间喜闻乐见的佛老神仙、英杰高士、美媛名姬和传说故事,往往集诗、书、画为一体,并以深厚的艺术功底,充分发挥中国画与宣纸的特点,运用黑、白、灰等色彩的强烈时比,及遒劲流畅的线条、颇富变化的墨块,表现了众多古典人物的鲜明个性,形象传神而有力度。

应当说,孙先生的古典人物画在内容与形式上均显示出超凡脱俗之新意、典雅高洁之格调,不但构思巧妙别致,线条飘逸洒脱,在形神情态等诸方面更是根据不同人物的不同个性、特点着意刻画,力求生动逼真,与众不同。综观孙先生的古典人物画,构图古朴奇逸,线条美妙老到,墨韵妙趣横生,意境阔达深远,创作手法充分展现了仙游画派李耕国画艺术特色。但这并非对传统的简单传承,因为他的画从风格上讲是多元化的,可以说每一幅画都在寻求创新与突破。比如,《十八罗汉》以浓淡笔墨、色彩与纤细的线条相结合,把众罗汉绘得活灵活现,栩栩如生;《屈原》用浓墨粗细长短变化和中侧锋交替,寥寥几笔便勾勒出钢筋般坚硬粗犷的造型;至于《达摩渡江》的简笔旷达放逸,《铸剑图》(获得“纪念中国人民抗日战争胜利60周年大型书画展”优秀奖)的丹青妙笔大写,凡此等等,不仅体现了笔墨的变幻,而且体现出人物造型的千姿百态。

孙先生曾在他的《孙仁英中国古典人物画》画集自序里这样说:“1981年我当任李耕国画艺术研究所所长以来,面对西方现代美术思潮和艺术商品化倾向,我坚持不随波逐流,不贪图名利,始终以继承传统、发展李耕国画艺术为己任,师心练意,融古汇今,孜孜不倦地学习、探索、追寻既有传统韵味,又富时代气息的画风。”孙仁英是说到做到的。他的作品无论人物、山水、翎毛,皆源自传统以及多种文化艺术知识的融会结合。他在创作每一幅古典人物画作品之前,都要认真研究画中人物的相关史料,诚如与画中人物对话、交流、考问、核实,意在笔先掌握画中人物的个性形象,使每一幅作品从人物表象的刻画,到章法构图,气韵内涵等的生成,无不意在写照传神,给人以如临其境,若见其人,兴致乐享的感觉。他和恩师李耕一样都是用右手绘画,画风也颇似李耕大师,别具匠心,自成一格而不拘一格,极尽变幻之能事。他善于渲染要点,删削杂芜,以最简练的笔墨塑造出明朗而又高度概括的人物形象,在有限的画面上展开无限的空间,创造出广阔而耐人寻味的艺术意境。既不耽于古老的摹写又不失为传统的继承,既有自我创新又有当代各名家画派艺术的借鉴,深得当代国画界、美术理论界、以及海内外收藏界、仙游画派李耕国画艺术爱好者的好评。

(赵鲜明)

|

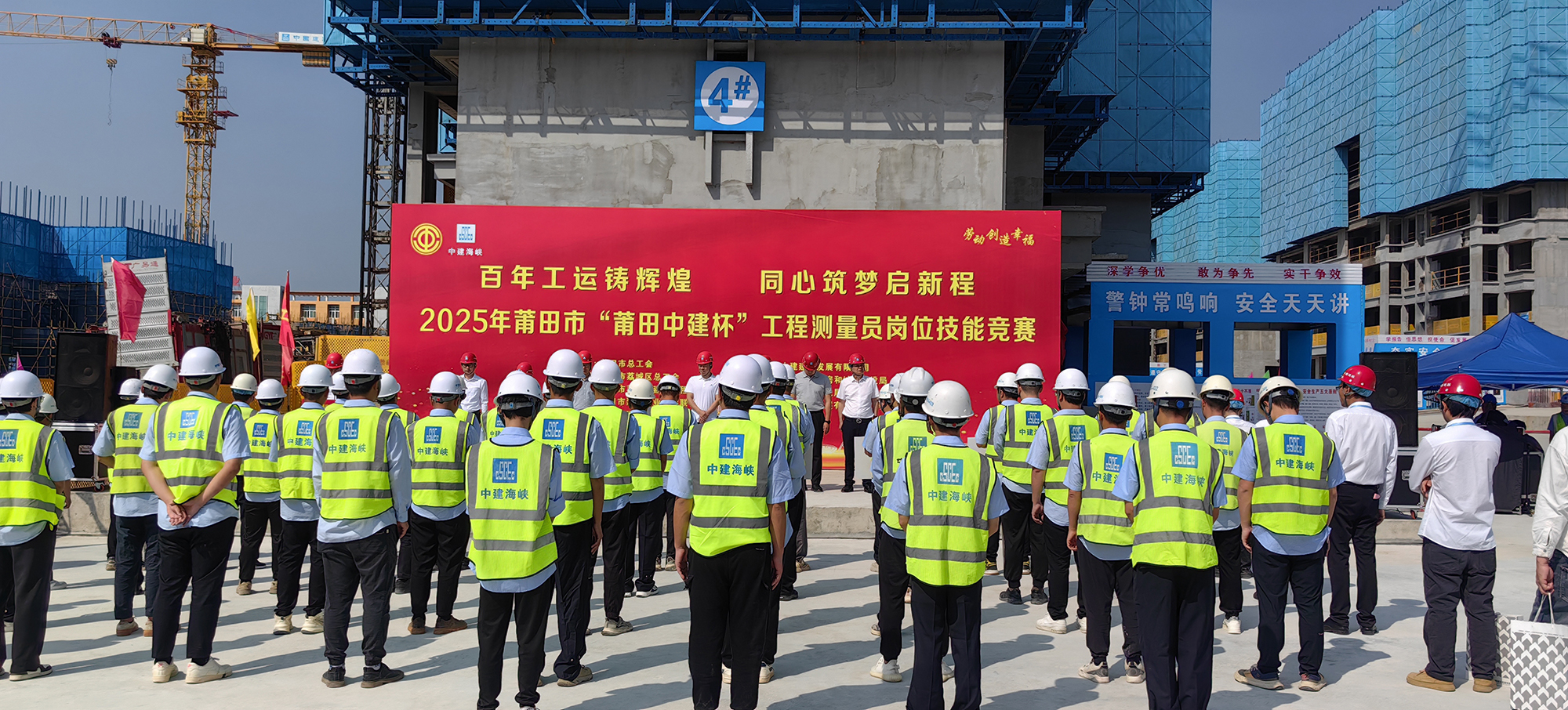

匠心丈量 毫米对决 我市举行工程测量员岗位技能竞赛

匠心丈量 毫米对决 我市举行工程测量员岗位技能竞赛 少年“跃”山海 非遗“动”起来

少年“跃”山海 非遗“动”起来 翰墨书百年 丹青绘匠心

翰墨书百年 丹青绘匠心 书香启智 和美莆田

书香启智 和美莆田