莆田有首闽最长农民起义歌

共一千四百四十六行,一万零一百四十四字;歌谣如实反映黄濂揭竿起义的战斗历程,具有重要历史价值

【发布日期:2011-11-08】 【来源:】 【阅读:次】【作者:】

(图为黄濂故居)

“ 大清朝败光绪起,朝臣议齐废科举……善恶两途有这情,请听兴化莆田城。 莆田居有万三多,壶山卅六乡大出名。卅六乡给出一人, 黄濂谋反不是蛮……”如果你会用正宗的莆仙话来吟诵这首七言歌谣,你会发现,每句方言押韵,朗朗上口,读来饶有趣味。

这首歌谣名曰《黄濂起义歌》,是清光绪年间参加黄濂起义的詹元祥在起义失败之后,写就长达一千四百四十六行、一万零一百四十四字的歌颂莆田农民起义军首领黄濂的梆鼓咚曲目,在民间广为传唱。此歌是福建省表现农民起义的最长歌谣,如实反映了当时黄濂揭竿举义的真实情景。

辛亥革命后,袁世凯篡夺胜利果实,莆仙人民仍处水深火热之中,官逼民反,于是爆发了一场轰轰烈烈的黄濂领导的农民起义。1912年6月,莆田卅六乡的黄濂率领贫苦农民在壶公山聚义,进行武装起义。起义军领导农民抗捐抗税,惩治反动势力。1913年3月,起义军再度攻下仙游城,建立农民政权,开仓放粮,救济贫民。不久,因反动军阀调动重兵前往镇压,起义军不得不再次退出仙游城。回莆田后,黄濂一病不起,于当年9月逝世。在反动军阀镇压下,起义军失败了。起义失败后,灵川东汾村十九岁的义军战士詹元祥根据亲身经历和体会,撰写了长篇叙事诗《黄濂起义歌》。歌谣主题突出,内容丰富,情节感人,平素朴实,为人们所喜爱,一直在莆仙群众中流传。据城厢区文化馆有关人士介绍,《黄濂起义歌》具有重要的历史价值,其揭露北洋军阀黑暗统治,歌颂农民起义军抗击官军英勇善战的精神,可以教育年轻一代,具有现实意义。同时,该歌谣情节生动曲折,人物形象鲜明,运用多种修辞手法,有较高的文学价值。

黄濂领导的农民起义,距今将近百年。记者了解到,《黄濂起义歌》虽然民间广泛流传,但能演唱完整的人并不多。随着时间的推移,对于绝大多数年轻人来说,更是不知所以然;少数整理研究者,年龄一般偏大,处于青黄不接时期。如不采取抢救性保护措施,就有可能濒临消亡。令人欣慰的是,去年城厢区文化馆已将《黄濂起义歌》项目上报市级、省级非物质文化遗产保护名录,使之传承不息。 晚报记者 林红霞 |

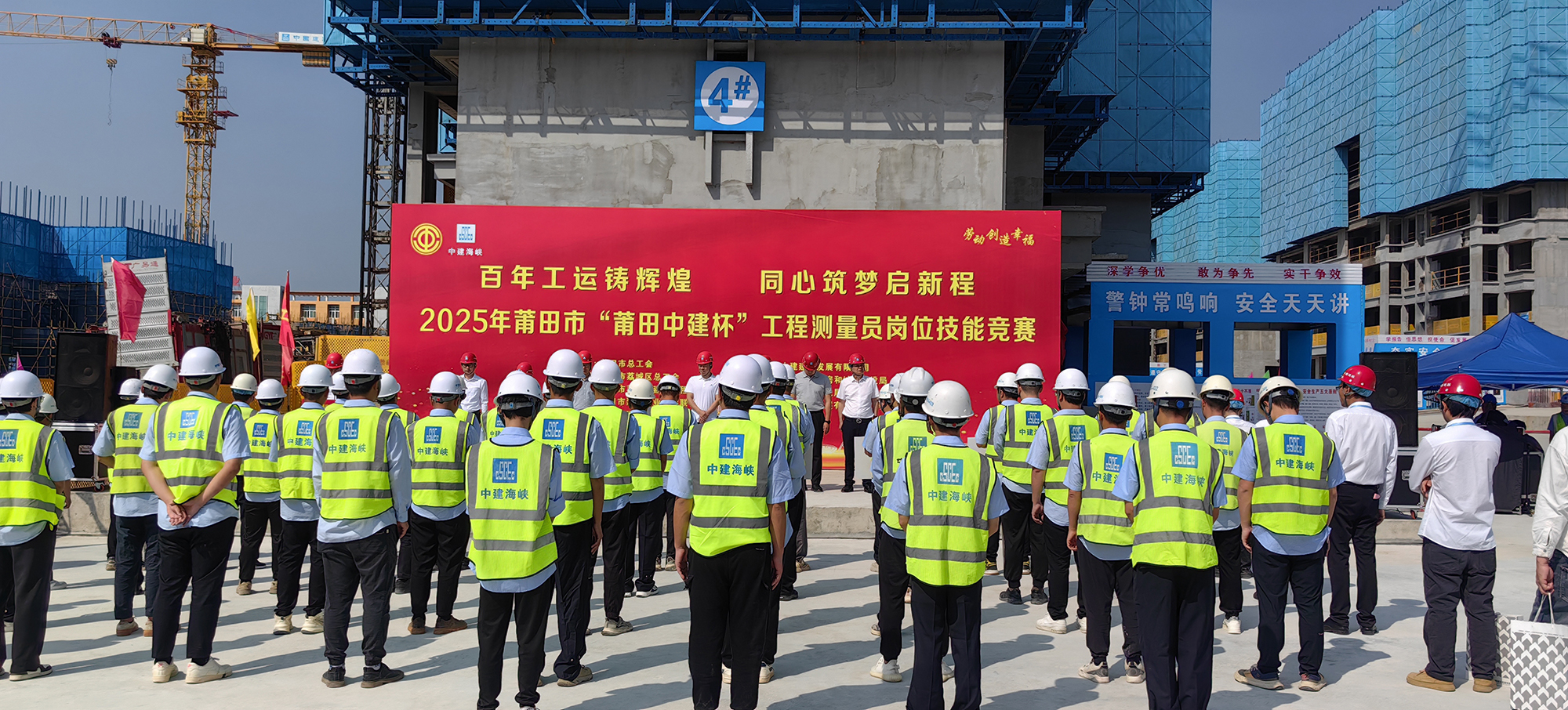

匠心丈量 毫米对决 我市举行工程测量员岗位技能竞赛

匠心丈量 毫米对决 我市举行工程测量员岗位技能竞赛 少年“跃”山海 非遗“动”起来

少年“跃”山海 非遗“动”起来 翰墨书百年 丹青绘匠心

翰墨书百年 丹青绘匠心 书香启智 和美莆田

书香启智 和美莆田