大山里的电梯房

新式集体厝凝聚故园梦

【发布日期:2016-12-28】 【来源:】 【阅读:次】【作者:报记者 欧碧仙 文/图】

●在古民居和老民居遍布的山区镇常太镇境内,2013年底落成的“桃山大厦”是该镇第一栋也是唯一一栋现代化公寓式电梯房。粉色的外墙、12层的楼高使整栋大厦在一片山青水秀的冷峻里显得既温情又气派。

●渡里村现任村主任的吴铁青说:“大山的子民,不管离乡多久,骨子里还是保留着对乡愁和乡情的向往。这也是‘桃山大厦’建成的意义。”

距离春节仅剩一个月,近日,常太镇渡里村“桃山大厦”的住户们陆陆续续从上海、广州等地回乡,平日里略显冷清的大厦开始热闹了起来,大厦里唯一的一部电梯也比平时更加忙碌了:“一层到了”、“二层到了”……“十二层到了”……在电梯内置系统欢快的报数声中,这些整年在外打拼的人,回家的脚步也变得轻快了起来。

在古民居和老民居遍布的山区镇常太镇境内,2013年底落成的“桃山大厦”是该镇第一栋也是唯一一栋现代化公寓式电梯房。粉色的外墙、12层的楼高使整栋大厦在一片山青水秀的冷峻里显得既温情又气派。大厦一层两户,每层近400平方米,每户约享190平方米的住宅面积,20户人家同住一栋楼里,共用一部电梯。大厦一楼是全开放的框架式结构,前门留有一个广场,后门空地上则砌起了一座两个灶台的柴火灶。“这些都是为住户们家中办喜事或逢年过节大家聚会预留的场所。”既是“桃山大厦”的住户之一,也是渡里村现任村民主任的吴铁青说,“大山的子民,不管离乡多久,骨子里还是保留着对乡愁和乡情的向往。这也是‘桃山大厦’建成的意义。”

其实,“桃山大厦”的建成,和莆田历史上的两件大事是分不开的:其一是1958年的东圳水库移民,其二则是1999年“9914号”台风引发的特大水灾。

时间追溯到1958年,莆田县在常太镇的心脏地带,建造了库容居全省第二位的东圳水库,常太人民为了造福全县百万人民,发扬了老区人民无私奉献的精神,淹没良田万亩,迁移农户2885户,人口1.42万人。如今“桃山大厦”的20户人家,正是当时库区移民大军中的一部分。他们是同宗同姓的吴姓族人,从枫叶塘集体迁移到常太镇渡里村,成为村里第九生产队的村民。他们用勤劳的双手,在“第二故乡”渡里村建成了土木结构的集体厝,就此扎根,安居乐业,并渐渐地将“第二故乡”变成了自己的精神家园。

1999年10月9日,由于第14号台风“丹恩”(又称“9914号”台风)所带来的强台风和大暴雨影响,莆田全市房屋倒塌、损坏11.07万间,受灾人109.29万人,死亡32人,直接经济损失达27.14亿元。“桃山大厦”现有住户当时所住的集体厝也在这一场自然灾害中被冲毁。失去家园的他们只好背井离乡,外出寻求发展。而在此后的十几年间,因为在家乡没有可以回去的家园,他们的乡愁和乡情无处安放,年幼的后辈们甚至对自己的家乡一无所知。这让他们感到焦虑,同时,也令他们觉得无奈。

直到2012年,时任渡里村支部书记的吴金芳首先提出帮助这些库区移民重建家园、实现自我安置的提议,并得到了大家的积极响应。作为村里的“领头人”,吴金芳也是当时被冲毁家园的库区移民中的一员,当年的灾情发生后,其儿女离乡背井,常年在外。因此,对于离乡背井的族人们的焦虑和无奈,吴金芳一直有着很深的体会。如何凝聚乡情、吸引游子“常回家看看”也成为了吴金芳的一块心病:“不仅仅是这些库区移民常年在外,其实比较普遍的一个现象是,现在很多山区村的年轻人外出打拼,对于自己的家乡没有乡愁和乡情的概念。”吴金芳认为,要留住乡愁、凝聚乡情,关键还是要让背井离乡的游子在自己的家乡扎下“根”。

2012年底,经过吴金芳等人的努力和各级政府部门的关怀,“桃山大厦”项目工程正式动工。村两委牵头,住户自发出资自建,上海知名建筑设计机构设计,配套消防、电梯等现代化建筑设备,同时又保留传统的柴火灶、活动广场等民俗元素……2013年底,“桃山大厦”项目竣工交房,成为常太镇乃至莆田山区乡镇的第一栋电梯房,圆了20户库区移民十几年魂牵梦绕的重建家园梦。

关于“桃山大厦”项目,渡里村现任村主任吴铁青算了一笔账:“如果每户库区移民单独安置,每户大约需要安置250平方米,20户就需要使用5000平方米的土地面积。而以‘桃山大厦’这样的现代化公寓式集体建房安置,整栋大厦占地面积仅430平方米,加上前后广场和空地面积,也不过1000平方米左右,一共可以节约土地约4000平方米。剩余土地可以用来生产建设,为农民增收;群居式的安置方式也能更有效地凝聚乡情;再者现代化的公寓式住房更符合新农村建设的要求……无论怎么算,这都是一件利国利民的好事。”吴铁青去年刚刚当选渡里村村民主任,作为库区移民后代,此前他一直在晋江、广州等地经商。如今因为“桃山大厦”的库区移民自我安置项目,他和家人终于在家乡寻回了“根”,并看到了家乡的发展,因此决定回乡效力。而同时作为“桃山大厦”的住户之一,吴铁青认为,像“桃山大厦”这样的村民自我安置项目,或许可以作为新农村建设中拆迁安置的范例进行推广,为新农村建设进程中的土地整理和幸福家园建设提供更好的选择。

侧记·印象

“爷爷,我们住的这栋楼为什么叫‘桃山大厦’?”

“‘桃山大厦’之所以叫桃山大厦,是因为我们渡里和隔壁的霞山部分地区统称桃山。我们希望你们不管去到哪里,都不要忘了自己的家在哪儿……”

牵着孙儿的手站在一楼电梯前等电梯的时间里,一位头发花白的老人语重心长地对孙儿说着“桃山大厦”的故事。约莫六七岁的小男生似懂非懂,但还是乖巧地点了点头。

电梯停在一楼,一对夫妻从电梯里出来,见到电梯前的爷孙俩,亲昵地寒暄。随后老人带着孙儿步入电梯,按下了10楼;那对夫妻则相携走出大厦。站定在大厦前的广场上,他们回头望了望身后的“桃山大厦”,每一层平日空荡荡的阳台上,陆续挂起了灯笼,年的脚步越来越近,他们的“家人”,回家了……

|

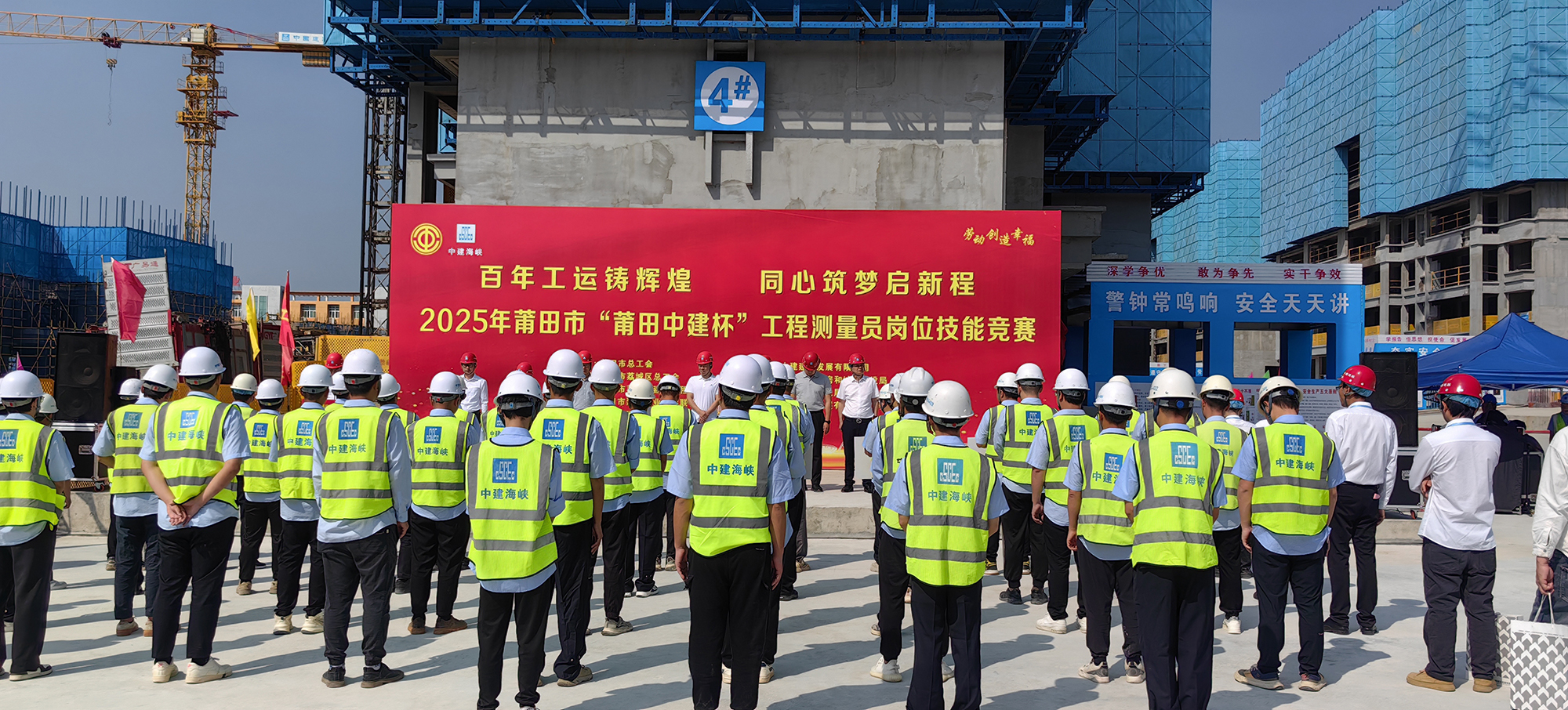

匠心丈量 毫米对决 我市举行工程测量员岗位技能竞赛

匠心丈量 毫米对决 我市举行工程测量员岗位技能竞赛 少年“跃”山海 非遗“动”起来

少年“跃”山海 非遗“动”起来 翰墨书百年 丹青绘匠心

翰墨书百年 丹青绘匠心 书香启智 和美莆田

书香启智 和美莆田