观莆田手工线面制作技艺 牵丝如缕烩乡愁

【发布日期:2016-11-30】 【来源:】 【阅读:次】【作者:晚报记者 欧碧仙 文/图】

在这一波湿冷空气来临前的最后一个晴好天气,城厢区华亭镇湖头村的六旬老人林建妹和往常一样,凌晨3点就起床开始和面、醒面、盘面,做着一切手工制作线面的准备。然后,她只能等,等太阳出来。好不容易熬过了雾气湿重的早晨,上午10点左右,阳光终于穿透厚厚的云层洒下光来。老人赶忙将屋子里配好的面架子拿至室外,一头固定在木架上,一头拉在手中,用力拉至面变细,然后放在另一头的架子上。接着再用两根细竹竿从线面中间把线面分开,好让它们不会相粘在一起……阳光下老人手中的竹竿像是两根指挥棒,一根根细长的线面在老人的“指挥”下起起落落,像是那跳动的五线谱,正在谱写一曲莆田手工线面之歌……

线面是莆田的特产面食,在莆田,线面又称长寿面和妈祖面。宋代着名诗人黄庭坚曾以“汤饼一杯银丝乱,牵丝如缕玉挤横”这一诗句来赞美线面的特点,形象逼真,脍炙人口。自宋代以来,线面早已融入莆田文化和习俗。莆田人好吃线面,也不仅因其口感好,还因为吃线面已然成为一种饮食习惯和民俗风情。比如,莆田人过春节要吃线面,图添岁增寿;结婚要吃线面,图一团喜气;过生日要吃线面,图福寿绵长;拜妈祖也要吃线面,图吉祥平安……

莆田线面因纯手工制作而有着独特的魅力和绝佳的口感。逢年过节时,家家户户都要备上一些线面,主妇们相互邀约、推荐,均以能买到精良的手工线面而欢喜不已。手工制作线面不但要有技巧还需要看老天的脸,制作完成的线面需晾晒在阳光下。所以,必须是晴好的天气,才是手工制作线面的最好时机。

林建妹老人28岁开始手工制作线面,迄今已近40年。也许是因为常年制作线面必须在阳光下长时间作业,老人的皮肤黝黑。老人家中只有其一人独自制作线面,所以,她须得凌晨3点就起床和面、醒面、切成大块的线条、盘面4次,再用手搓成一次比一次细的面条,搓时还需要加上油及醒面时间;然后把约筷子粗的面条一层层绕在两根竹竿上,放在面架上醒至天亮时。天亮后等到快出太阳时,要把配好的面架子拿至室外,一头固定在木架上,一头拉在手中,用力拉至面变细,然后放在另一头的架子上,再用两根细竹竿从线面中间把线面拉开,使它们不会相粘在一起,这样也更容易得到阳光的照耀。晾晒的时候,老人会在线面中间放根木棒,这样会让线面慢慢变得更加细。期间还要不断检查线面的湿度,如果过干则线面会碎掉。快干的线面再折成需要的长度继续晾,等到晾晒得差不多了,就可以收进房间,准备打包……像这样的工序,老人每做一次都要花上十几个小时。遇到变天时,线面不容易晒干,还要小心收进屋里,拖上些时日,等到天气放晴,拿到室外再晾晒一会儿,才能打包起来。

如今,莆仙两地手工制作面线的手艺人并不太多了,能坚持下来的基本都是像林建妹这样的老人。在华亭镇湖头村里走一遭,村中老人说,村里翁姓的一个自然村如今还有不少人坚持手工制作线面,并以此作为经济收入,不过,多数也以老人为主。仙游大济、园庄,涵江塘头、秀屿北高等地的一些村庄,也是莆仙手工制作线面较为集中的地方,只是这个行当,都有一个相似之处,那就是年轻人愿意学习这门手艺的愈发得少。手工制作线面工序繁多,不但要有技巧,还需靠天吃饭,年轻人更倾向于简单速成的工作。坊间人们并不担心线面这种食物会消亡,毕竟机械制作的线面早已出现在市面上。只是那些游子多了许多感慨,因为纯手工制作的那一份匠心和独特,才是莆田线面留在记忆里的最浓郁的乡愁味道……

|

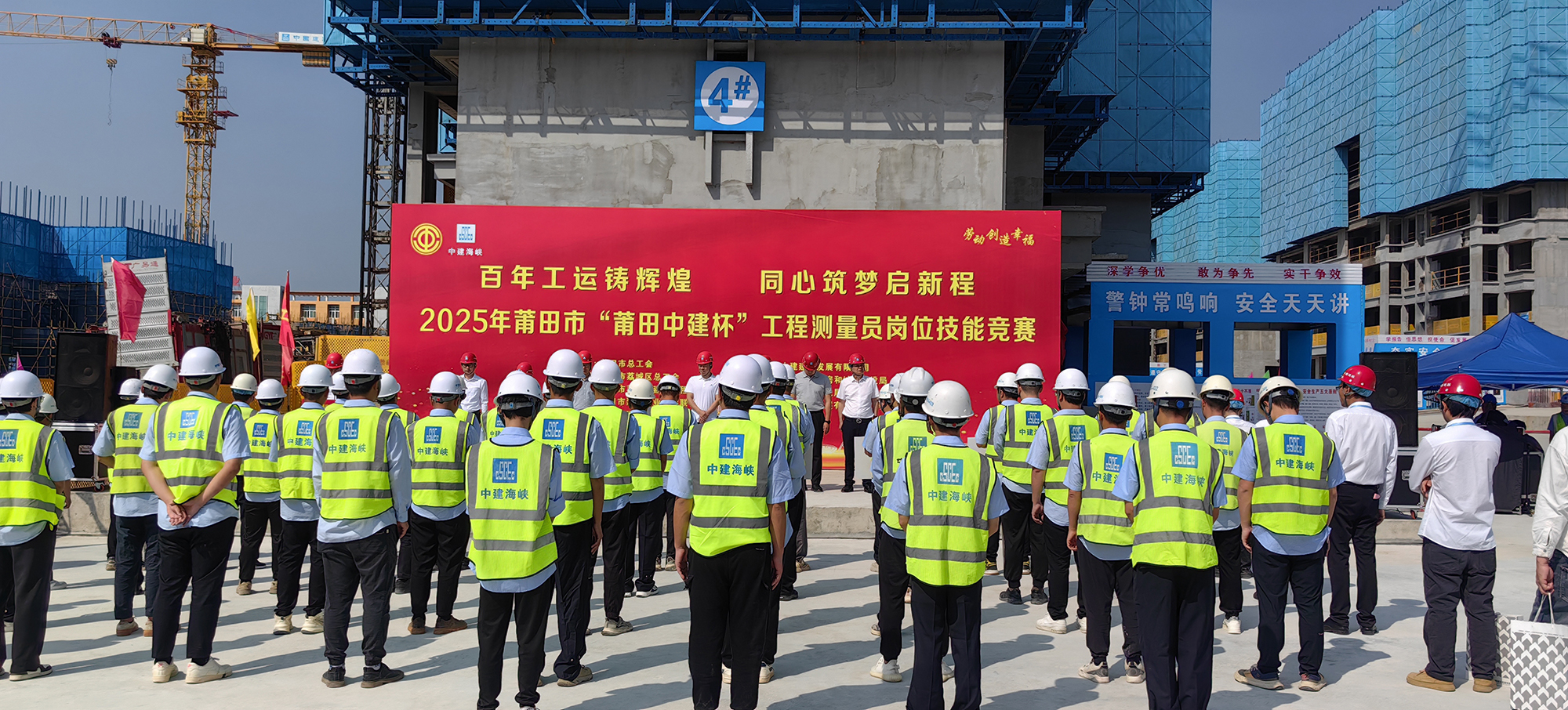

匠心丈量 毫米对决 我市举行工程测量员岗位技能竞赛

匠心丈量 毫米对决 我市举行工程测量员岗位技能竞赛 少年“跃”山海 非遗“动”起来

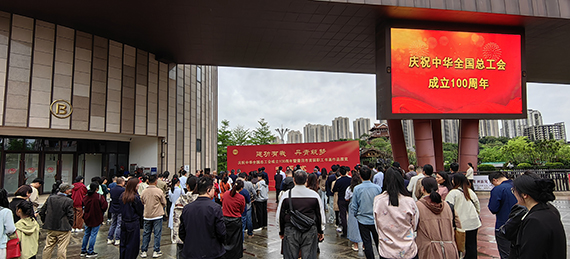

少年“跃”山海 非遗“动”起来 翰墨书百年 丹青绘匠心

翰墨书百年 丹青绘匠心 书香启智 和美莆田

书香启智 和美莆田