巷子口的修鞋匠

【发布日期:2016-11-16】 【来源:】 【阅读:次】【作者:晚报记者 欧碧仙 文/图】

在城镇的一些胡同口或巷子口,如今还能看到一些和老朱一样安营扎寨数十年的修鞋匠的身影,他们没有伟大的情怀,只是仍怀揣着老一辈质朴的信念,孤独而落寞地坐在巷口或角落,默默地坚守着这门传统手艺,为街坊邻居们提供着生活的便利。

他们以修补旧鞋作为生计,有的在城镇胡同口摆摊,嘴里噙一两枚小鞋钉,手上抡一把小锤子或捏一把针锥子,敲敲打打、修修补补,一坐便是日复一日年复一年的一个个四季晨昏;有的则挑着担子走街串巷,四处吆喝,遇到生意就随地设点,取出工具,围上围裙,坐在小板凳上便能穿针引线修补起来……这曾是大部分修鞋匠的工作状态。老匠人所做的工作,与他们每日挂在嘴边的话一样,“新一年,旧一年,缝缝补补又三年”。只是,如今,除了在城镇少数胡同口还能看到少许安营扎寨的修鞋摊外,挑着担子走街串巷的修鞋匠却是再也寻不见了。修鞋,似乎正在变成一个日渐陌生的动词……

经年累月的露天工作让修鞋匠看起来总是清一色的皮肤黝黑而显苍老,他们的手指粗糙且布满缰茧和皲裂的裂口,背也有些驼。兴安路上62岁的老匠人朱文扬也不例外。他个子不高,脊背微驼,额头上几道深深浅浅的皱纹,像山间的沟壑,带着岁月的沧桑。老朱的十指布满了缰茧和裂口,工作时被箱子里隐藏的铁片割破又添新伤,他却满不在乎地笑笑“没关系,习惯了”,拿一张纸巾按住伤口止了血,然后擦了擦血渍,就又继续手上的活儿。

老朱在老城区兴安路摆摊已经25年。他从事修鞋这个行当则有40年光景了。年轻时从其他老匠人那里观察到修鞋的手艺和所需的工具后,老朱自己备齐了一套工具,将家里能找到的箱包、旧鞋和雨伞通通拿来练手。自学想起来不难,可要做到熟练,还是让老朱耗费了不少的时间和精力。

当时老朱去南平打工,也担着这一副装满了修鞋工具的担子去。前头是一个小木箱子,里面装着钳子、剪子、针锥子、锤子和麻绳之类;后面担一个旧筐头,里面装着小板凳、钉拐子和一些散碎的皮子犄角等等。白天上工,傍晚下了工,老朱就担着这一副担子出去摆摊给人修鞋。起初没什么人光顾,后来往来的人知晓了他的摊位,晚上出门散步时便带上要修补的旧鞋前来,时间一长,人越聚越多,有的拎着一双,有的拿来一袋,有补后跟儿的,有钉鞋掌的,有补鞋面的或是锥鞋底的,还有修拉链或者补雨伞的,让老朱好生一阵忙碌。一边打工一边摆摊修鞋的日子,老朱坚持了11年。他却从不觉得自己苦。靠自己的手艺养家糊口,老朱觉得心安理得。

离开南平后,老朱又辗转到泉州摆了4年的修鞋摊,这才回了莆田,在兴安路安营扎寨,一晃就是25年。老朱的摊子在兴安路的一个胡同道口,夏日倒是凉爽,这个时节过道里的风却教人哆嗦。老朱却不以为意,一只木箱子,几把小凳子,一台手摇修鞋机,一地待取的箱包、鞋子和雨伞,陪伴着他一年四季孤独而细致的工作。

拿来的鞋,老朱都要先接过端详一番,随即围上围裙,盖住自己的双腿,打开箱子取出锥子、麻绳和钉拐子等一应用品,便穿针引线地修补起来。他的修鞋手艺,在这一带出了名,邻里街坊和老朱都熟得很,谁家一旦有需要修补的鞋,早上上班路过时拿到老朱摊位上,着急取回的便嘱咐老朱抓紧修补,中午下班时来取;不着急取回的则会告诉老朱可以慢点再做,注意休息。老朱收费合理,从不多要,也成为邻里街坊都晓得的规矩,没一个人跟他争过价。好多街坊邻居家里几代人的箱包、鞋子和雨伞都在老朱这里修过,老人们也乐意拎着一双鞋或者一只行李箱来找老朱,然后一边陪着老朱说说话,一边等着老朱修补好了带回家。

修鞋匠做得是手工活,但也是另一种意义上的体力活,坐不住、耐不住的,是绝对做不成老匠人的。从前布鞋、军鞋流行,人们生活也不富裕,修鞋匠一把锥子、一根麻绳,穿针引线,缝缝补补,一双旧鞋就能“缝缝补补又三年”。塑料鞋、皮鞋兴起后,补后跟儿的、钉鞋掌的,老匠人们嘴里噙一两枚小鞋钉,手上抡一把小锤子,敲敲打打好一会儿,也能让旧鞋重新惹人爱。而今,人们生活水平大幅提高,各种款式新颖时尚的新式鞋问世并大范围普及,不用说修补旧鞋,就是刚买不到几天的新鞋,稍有磕磕碰碰或者脚感不适,随手就扔掉的人时而有之。越来越多的修鞋匠,变成了城镇胡同口孤独的坚守。

是的,在城镇的一些胡同口或巷子口,如今虽然还能看到一些和老朱一样安营扎寨数十年的修鞋匠的身影,然而,他们普遍年事已高。他们没有伟大的情怀,只是仍怀揣着老一辈质朴的信念,孤独而落寞地坐在巷口或角落,默默地坚守着这门传统手艺,为街坊邻居们提供着生活的便利。而关于传承的话题,他们却无所适从,只能默默地说道:“只要我还修得动,只要还有人需要修鞋,我就还坐在这里……” |

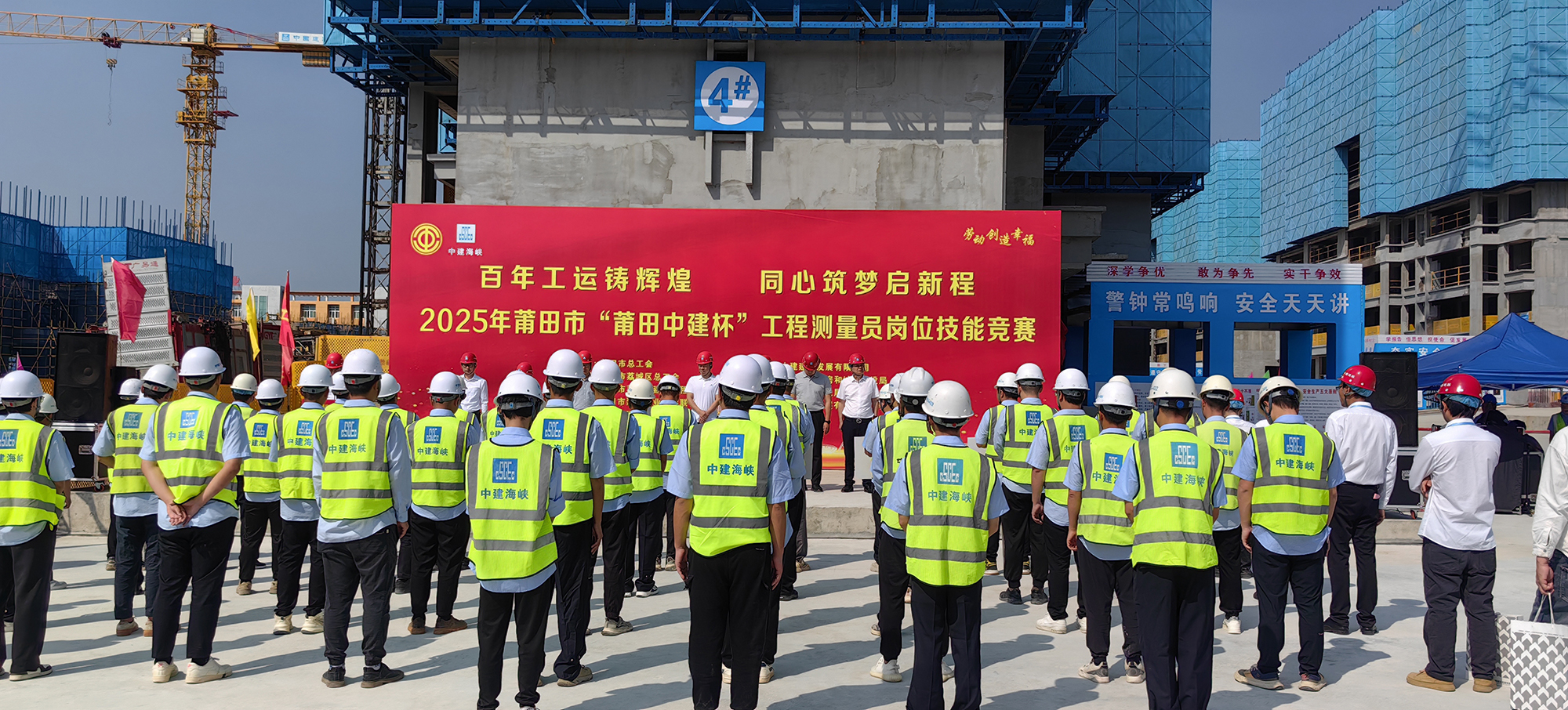

匠心丈量 毫米对决 我市举行工程测量员岗位技能竞赛

匠心丈量 毫米对决 我市举行工程测量员岗位技能竞赛 少年“跃”山海 非遗“动”起来

少年“跃”山海 非遗“动”起来 翰墨书百年 丹青绘匠心

翰墨书百年 丹青绘匠心 书香启智 和美莆田

书香启智 和美莆田