体验大洋林氏麦芽糖制作技艺:古法炮制甜蜜舌尖记忆

【发布日期:2016-06-08】 【来源:】 【阅读:次】【作者:晚报记者 欧碧仙 文/图】

有时候,味道是一种记忆。在许多人的舌尖记忆中,最甜蜜的莫过于麦芽糖了。挑着扁担的师傅变戏法似的从口袋中掏出小木棒,在桶里搅两下后一抬手,黄色透明的麦芽糖便裹在了木棒上。迫不及待地伸出舌头舔一口,黏黏软软,满嘴香甜。它是不少人儿时的零食,就连市级非物质文化遗产大洋林氏麦芽糖制作技艺的第五代传承人林清也是“从小跟着爷爷边学边偷吃”长大的。

制作工序并不简单

麦芽糖又称糯米糖,在莆田,麦芽糖俗称“芽油”。

在涵江区大洋乡兔洋村,凌晨3点钟,绝大多数人还流连甜蜜梦乡时,林清却早已开始忙碌起来。

麦芽糖好吃,制作工序却不简单。从培育麦芽到制成成品糖,大概需要一周左右的时间。林清是大洋林氏麦芽糖制作技艺的第五代传承人,所以,对于这套古法技艺,他已经非常熟练:先用山泉水将大麦浸泡,让其发芽到三四厘米长,取其芽切碎备用;然后将糯米洗净后与切碎的麦芽倒进锅里焖熟,经蒸煮、发酵、压榨等几十道工序后制成,整个流程要花上13-14个小时(不包括麦芽的培养过程)。一道工序出现差错,就会导致失败。同时,麦芽糖制作时,火候、温度、时间都要把握到位,方能做出口感好的麦芽糖。到访当日,林清一边用大铁勺不停地搅拌锅中的麦芽糖,一边传授着制作麦芽糖的技巧:“熬糖时的温度控制尤其重要,温度若太低,做出来的糖会变酸,太高了则会糊。烧火也有很多名堂,刚开始的时候火要旺,等锅里的糖变稠,有大颗大颗汽泡出现时,火就要小一些,否则锅边上的糖就会焦掉。”

熬制出来的麦芽糖并不能马上装罐,要等到第二天早上,再把尚有余温的麦芽糖装罐待售。说着,林清从库房里提出一桶前一日制作的麦芽糖,开始示范装罐。只见他手里拿着两根厚竹片,在桶里搅两下后一抬手,就把相当份量的麦芽糖精准地装进罐里。想要把麦芽糖装入罐子里,可不是件容易的事。林清一边示范一边说:“麦芽糖拉开后会拔丝,而且又黏又软,所以这不仅是个力气活,还得用巧劲!”

好家风传承好手艺

说起林清这做麦芽糖的手艺,可是由林家代代传下来的。

关于这一项传统技艺的起源传承,林清开始娓娓道来:很久以前,林家有一位大孝子,很是孝顺。母亲生病时,他想到用糯米加麦芽煮成汤,母亲吃了两日就不咳不喘了,因此得名“孝子糖”。清朝光绪年间,林氏后裔林丁二传承祖父技艺,开始在涵江区大洋乡兔洋村制作起传统纯手工糯米麦芽糖,后又传于他的儿子林玉林。林玉林的儿子林一地16岁就开始跟着祖父学做麦芽糖,五十年代,林一地在家里办起了小作坊,由于制作技艺独特,成品营养丰富、香甜可口而广为流传。文化大革命时期,由于一些历史原因,林一地的作坊暂停生产。直到1978年,林一地不甘心祖传的技艺就此消失,遂把技艺传于大儿子林天楷、三儿子林胜志,父子三人还经常挑着担子走村串户叫卖麦芽糖。2008年,林清的父亲林天楷希望这项祖传技艺传承下去,又将技艺传于林清、林源两兄弟。长于新时代的林清和林源兄弟二人接过“衣钵”,不仅传承了古法技艺,新时代赋予的新思维也令他们不断求索,让这项传统技艺焕发新的生机。

甜蜜行当传承到底

2013年,大洋林氏麦芽糖制作技艺被评为市级非物质文化遗产。作为该项技艺的第五代传承人,林清想到,其祖父林一地早年在莆田各地走家串户叫卖麦芽糖时,大家都亲切地称他“林大爷”,因此,他以大家对爷爷的尊称为名,注册了“林大爷”麦芽糖品牌,并在莆田开起了麦芽糖销售专卖店,同时搭乘电商快车,扩大林氏手工糯米麦芽糖的影响力,让这项老传统技艺唤起更多人甜蜜的舌尖记忆。

制作麦芽糖很辛苦,日复一日的手工重复多少也有些乏味。林清坦言,也考虑过是否可以用机器代替手工制作,但一想到机器流水线式的机械生产,毫无传统手工制作的人情与温度,他就觉得“这样的麦芽糖不是大家记忆里的麦芽糖”。

每一口甜到心底的麦芽糖,其制作周期长而繁复,既要有耐心还要有体力。如今愿意学习这项传统技艺的人越来越少,林清有过担忧,但眼前他所能做的,似乎也只有提醒自己:要把这门老行当继续甜蜜地进行下去。

|

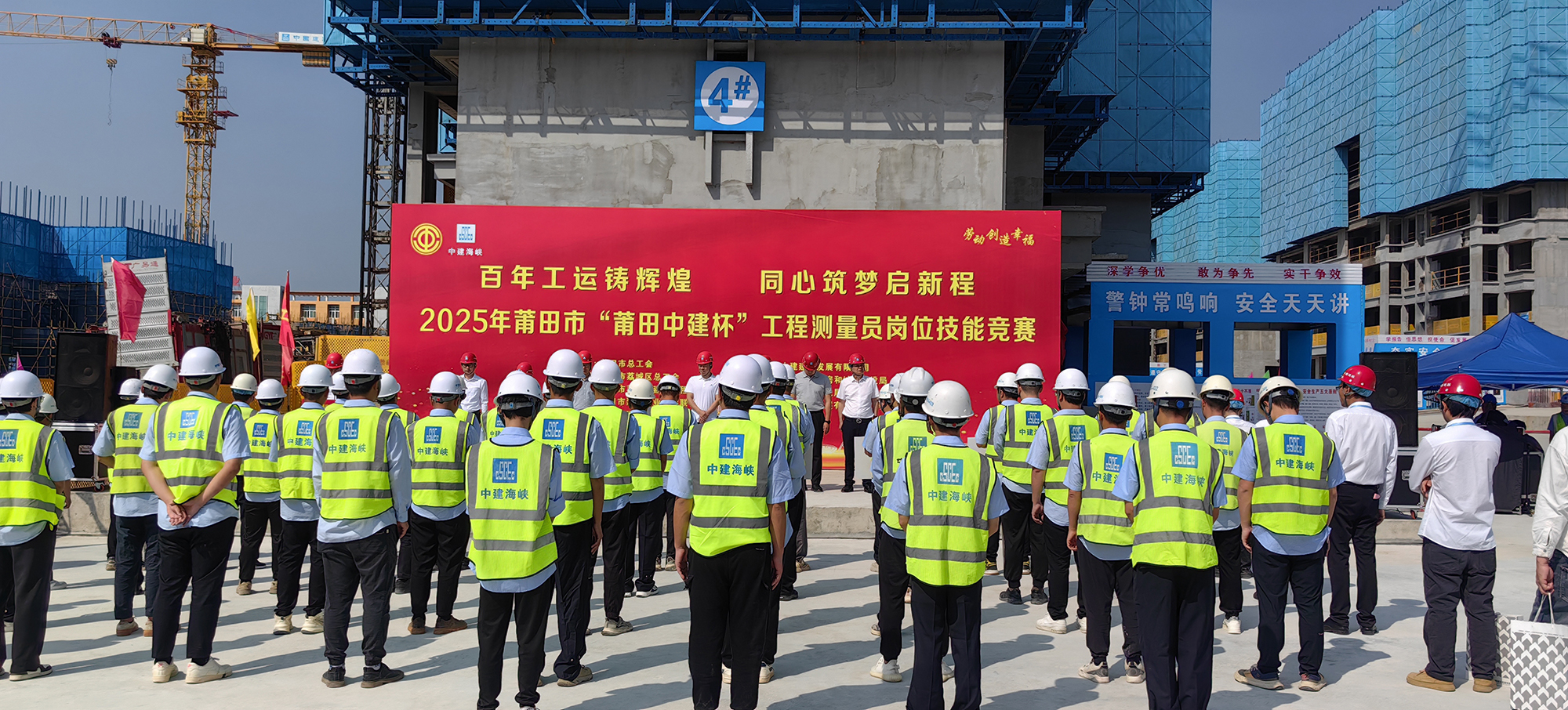

匠心丈量 毫米对决 我市举行工程测量员岗位技能竞赛

匠心丈量 毫米对决 我市举行工程测量员岗位技能竞赛 少年“跃”山海 非遗“动”起来

少年“跃”山海 非遗“动”起来 翰墨书百年 丹青绘匠心

翰墨书百年 丹青绘匠心 书香启智 和美莆田

书香启智 和美莆田