梅洋村:群山深处的“原始部落”

【发布日期:2015-12-30】 【来源:】 【阅读:次】【作者:水云间】

引语:跨过萩芦溪百年大桥,沿着一条崎岖古驿道盘山而上,群山深处,一个盆地,一个村庄,它叫梅洋村;村里有座200多年的百廿间大厝,这里出了一个声震朝野的进士——清末御史江春霖;这里满山遍野种植茶树,一座座梯田式的茶园如翠绿的绸缎,绵亘蜿蜒,错落有致。

“绿色的梅洋,茶叶飘香,江御史的故乡,景色迷人,欢迎您来梅洋村品茶观光。”这是打进涵江区萩芦镇梅洋村固话的提示音,充满着诗意的诱惑。

初识梅洋村,是在1995年清明节,笔者第一次随先生去他老家探门,我们一大早坐公交车到萩芦溪桥头,一条新的山路正在开挖,没有上山的车,我们只能沿着旧山路——先民们上山下山走出来的古道,一路翻山越岭,不见人烟;周身都是参天大树,完好的原始森林让人如置身于林海之中,只听阵阵松涛此起彼伏,脚边清澈的山泉涓涓细流,难怪出门时,先生说,不用带水,一路都是矿泉水。我们走走歇歇,当太阳照到头顶,才爬到山顶,往下一看,一座石屋尽收眼底,我不禁惊呼:“原始部落”。先生说,那是他的老家。于是乎,常常戏称先生是“原始人”。

石屋只是一座集体厝,住着梅洋村其中一个自然村的16户人家。梅洋村全村土地面积3.44平方公里,有13个自然村,总户数196户,总人口801人,现有茶叶面积1200多亩,主要以铁观音为主。

百廿间大厝——江春霖御史故居

2015年冬日的一个午后,笔者独自一人第二次来到清末御史江春霖的故居。故居早已列入省级文保,居民全部迁居出去,静悄悄的古民居里,每个房门都是敞开的,一张张落满灰尘的木制古眠床和掉漆的柜子、墙上的明星挂历和各种奖状,还有地上七零八落的杂物,一座老式的灶台上还支着一个缺块的木锅盖,它们仿佛在等待主人的归来;冬日暖暖的阳光从天井照射下来,在柔软的光芒里依稀可见曾经这里热气腾腾的群居生活和辉煌的历史。

据史载:江春霖为光绪二十年(1894年)进士,历任翰林院检讨、武英殿纂修、国史馆协修,官至新疆道,兼署辽沈、河南、四川、江南道监察御史。访察吏治,不避权贵。前后六年,封奏六十多起,与庆亲王、袁世凯、徐世昌、孙宝琦等权贵抗争,声震朝野。江春霖无论年少年老、在朝在野,都始终如一地向世人展示他那正直伟岸的姿势,时人称他为“清代御史第一人”。宣统二年(1910年)被罢官归里。从此,他厌谈政治,致力于公益事业,任修筑涵坝海堤、萩芦溪大桥等董事。江春霖故居为江氏入莆之六世祖奋銮公于清嘉庆年间(1796~1820年)始建,咸丰、光绪年间维修。故居坐东南朝西北,中轴线上依次为矮墙、外埕、大门、前厅、正厅、后院、后尾堂(述志堂);两侧有小巷、护厝、重护厝、“楼下里”“沉沙井”等。故居占地面积约4400平方米,共有房间146间,天井18个,俗称“百廿间大厝”。古民居整体上看并没有特别:同样是以中轴线对称扩展,旨在强化聚族而居特点,但在建筑用料和格局上与平原民居有明显不同,更注重大厝的防匪功能,房屋的墙体用料就地取材,采用夯土和杂石砌成,使之更为厚重牢固,先后建成的三重护厝把正厝围成土堡,主屋两边各建有二层小楼房(俗称龙虎楼),其间各砌一个石库门作为入院通道,厝内通道与18个天井相通,形成外墙牢固、内部相通的土堡式大厝,只要把石库门一关,把守楼上制高点,就能起到防御土匪作用。大厝至今有200多年历史,历代有增建、拓建,形成今日之规模。故居梁、栋均无雕刻贴花,但也显得朴实大方,这也符合江氏节俭治家的宗旨,在后供堂上挂有一方“述志堂”的匾额,这里也是奉祀祖宗牌位之处,据江氏后裔介绍,凡江氏子孙要走出梅洋江家大院或从外面回乡都要到此祭拜祖先,并向祖先叙述自己的志向。

近年来,当地政府与江春霖后裔对江春霖故居进行修缮与保护,也作为一处廉政教育基地对外进行开放,吸引了众多文化专家和游客前往参观和旅游。

绿色茶园 茶叶飘香

这是一个被绿色包裹的村落,进村处处可见一陇陇一丘丘的茶树,梯田式的茶园如碧海波浪,从山脚绵延而上,如翠绿的绸缎满山遍野恣意地铺展,村口一座水库如龙眼一般镶嵌在绿色的绸缎上。这里海拔560多米,常常迷雾缭绕,云舒云卷,如临天际行空,温湿适宜,乃种植茶树之宝地。五十年代初,当地政府在这里建立一个国营茶场,开发茶园近千亩,如今茶场不再是“国营”,茶场虽几经更换承包经营者,但始终以种植生产加工茶叶为主。茶叶是梅洋村民唯一的经济产业,每年的清明茶和秋茶,是村民们最为丰厚的两季收成,清明时节和国庆节前后是村民们最辛苦也是最兴奋的时候,家家茶园热闹开园,家庭作坊式的茶叶加工成了梅洋村农业生产的一个特色。从采摘开始,经过晒青、静置、摇青、杀青、包揉 、揉捻、焙火等多道工序才制作完成。每到清明茶采摘时节,村民们每天都在仰望“老天的脸色”行事,如果春雨绵绵不绝,村民就会望雨兴叹,忧心忡忡。因为晴天的正午或下午3时是采摘茶叶的最好时间。茶青采摘回来后,要将其薄薄的摊凉在地上晒青。据今年50岁的老茶农郭人武说,种茶是看天吃饭的产业,采茶时如果遇下雨,就全泡汤了,卖茶也是一件头疼的事,一般加工完成就马上运到涵江商业城去卖,茶贩看不起本地茶,价格一年不如一年,一公斤毛茶只卖四五十元不等,太便宜了,现在年轻人都不想做茶了,都到山外去谋生,他说他们是最后的一代茶农,年纪越来越大了,也干不了几年了。但据笔者了解,80后年轻人郭加坤就是一个种茶能手,他承包了别人放弃的茶园,他制作的茶叶还是生态有机茶,他用农家粪施肥,不打农药,不用除草剂,还人工采摘茶青。郭加坤说,要制作高档的铁观音,要有严格的采摘标准,一般选三叶一芽,这样制作出来的茶叶才会形成高档气质.。据悉,郭加坤制作的茶叶一公斤能卖七八百元,他每年都把自制的茶叶拿到省里有关部门去质量检测,结果是:有机茶,没有农药残留,各项指标符合标准。这让他感到很欣慰,也让他备受鼓舞。他说,他不会改行,而且还会把茶业做大做强,将梅洋的茶叶推向更远更好。

载不动的乡愁

乡愁是一杯浓浓的香茗,却能品味出,它那略带苦涩而沁入心脾的芬芳;乡愁是条穿越时空的线,一端是游子,一端是故乡,乡音袅袅,炊烟凫凫;乡愁是一抹永远的记忆,老家长满青苔的屋瓦承载着多少沧桑岁月。逝者如斯,却是归雁的绝唱。御史仙游,文魁高挂,后学勤勉,人才辈出。梅洋村的一草一木倍受乡贤和当地政府的关注,一场对梅洋村进行“整容美容”的计划正在火热展开。据梅洋村村书记介绍,梅洋村入村口将造一座古朴庄严的“寨门”,村口的水库要筑修几个钓鱼台;主村道两旁拓宽并种植梅花茶花绿化美化等;江御史故居门前要开挖一个近两千平方米的人工湖;今年有关部门已拨款100万元用于江春霖故居的维护修缮。可喜的是,笔者看到,在江御史故居门前有一群村里人正热火朝天地修建一个近千平方米的公园;一座座乡村小别墅以纯朴的面孔出现在“原始部落”里,那是敦厚的父辈们翻建了破败的石屋,召唤着远游的儿女们回家,游子们正以候鸟般的脚步回归故里。

长长古驿道,悠悠相思树。留住乡愁,留住传统。厚重的梅洋历史文化正以“立此存照”而激励后人。

|

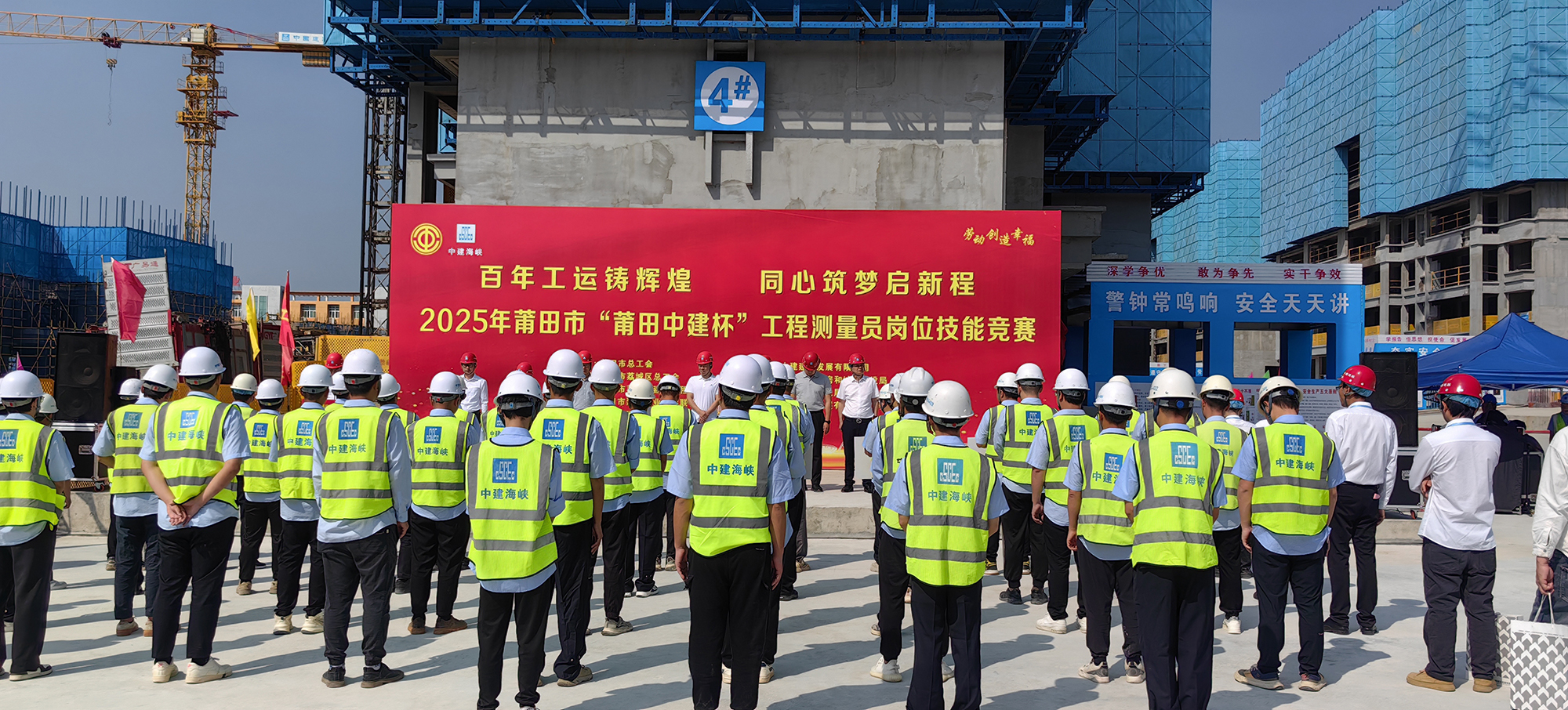

匠心丈量 毫米对决 我市举行工程测量员岗位技能竞赛

匠心丈量 毫米对决 我市举行工程测量员岗位技能竞赛 少年“跃”山海 非遗“动”起来

少年“跃”山海 非遗“动”起来 翰墨书百年 丹青绘匠心

翰墨书百年 丹青绘匠心 书香启智 和美莆田

书香启智 和美莆田