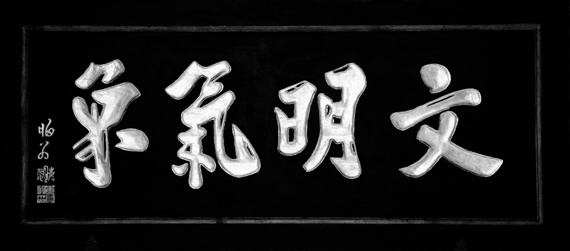

八百年前仙游首获文明称号

【发布日期:2017-12-12】 【来源:】 【阅读:次】【作者:陈金燕 游心华/文 王明森 /图】

仙游县自唐圣历置县以来,便以“文献名邦”“海滨邹鲁”“东南望邑”着称于世。南宋时,儒学集大成者朱熹途次仙游,下榻东门驿馆(今迎春亭),被仙游人民勤劳简约和淳朴的民风所感动,于是挥毫题赠了“文明气象”四个大字,使仙游人备受鼓舞。可是岁月无情,随着时代的变迁,朱熹的题赞渐渐地被人们淡忘了。

朱熹为什么对仙游情有独钟?这里面还有一段故事。

朱熹(1130—1200),字元晦,号晦庵,别称紫阳。南宋着名哲学家、教育家。祖籍江西婺源,出生在福建尤溪县。绍兴十八年(1148年),朱熹考中进士,三年后被派任泉州同安县主簿,后任江西南康、福建漳州知府,浙东巡抚等,官司秘阁修撰、宝文阁待制,历事高、孝、光、宁宗四朝皇帝。乾隆《仙游县志》“艺文志”,收录了朱熹的四篇诗文:《王氏谱序》、《蔡君谟献寿太夫人仪跋》、箴赞《蔡忠惠像赞》、《过梅岭》。从中可以看出朱熹对仙游前贤王回、蔡襄的崇敬之情。在《过梅岭》一诗中朱熹写道:“去路霜威劲,归程雪意深。往还无几日,景物变千林。晓蹬初移屐,寒云欲满襟。玉梅悚丰露,忧足慰幽寻。”这首诗写的是朱熹赴同安县当主簿那几年时间里,经常住宿仙游迎春亭和路过枫亭梅岭时的情景。

朱熹居官廉政,不慕名利,为官一方,重教一方,一生中大部分时间致力于理学研究和讲学。已知他在仙游讲学的遗址就有三处:塔斗山、金石山、(度尾)东山寺。传说朱熹在枫亭塔斗山文昌阁(前身为会心书院)讲学时,曾亲书“敬义堂”三字为匾。他驯养的一只鹿很乖很听话,每天购买日常生活用品,只要开出货单和买款系在鹿角上,摸着鹿头带到路口,牠就乖乖地向枫亭市跑去,货主看见鹿来了,取下货单和钱,办好了货和余额又挂上鹿角带回去。一年中,来来去去,毫无差失。可是次年的一天只见鹿儿跑回来时鹿角上空空的,分明是路上被贪心的人掠去了。朱子大为失望,认为自己在这里讲学虽然很用心,可是教化程度还未能达到预期的效果。他感伤落泪,过了个把月,就悄悄离开枫亭前往建阳。

光阴荏苒,两年后曾在同安县当过县丞的仙游人蔡骥一再函请朱熹重返仙游继续讲学。于是朱熹不负老友所望,带了个仆人回到了仙游,当晚住宿在仙游东关外迎春亭。主仆二人入住后,就一同去逛朝京门内的新街(今东门街),街道不宽,两边矮小的土木平屋,店面排列的十分整齐好看,户户店面一样大,见不到有大和小之分。家家店主面带笑容,热情接客,买卖公平,顾客熙熙攘攘,见不到有争执和吵闹现象。朱子满意地对仆人说:“幸哉仙游,遍地春风,所到之处,文明气象”。这时,店里头走出一个年约三十左右的身穿半旧长衫的书生打扮的人,上前向朱熹作揖行礼:“恭请师长店里坐!”一边招呼,一边沏茶,自称是蔡骥的内侄蔡新,曾在枫亭听过先生授课,十分敬仰您,故此恳求叔父写信邀请。寒暄片刻之后,忽然进来了两位年纪约六七十岁身披袈裟的僧人,手里拿着一摞大红纸,说是隔岸东山寺(又名东渡寺)基建落成,准备举行佛殿开光庆典,央请私塾先生写几个大字悬挂堂上。这时,蔡新当然让给朱熹下笔,和尚也久闻朱熹的大名,更加求之不得。其实朱子对佛不感兴趣,但也无法推辞,只得接过红纸,大笔一挥,便把街上所见所闻所感揉成“文明气象”四个大字。和尚一看,满心喜悦,笔墨雄嶦,超逸绝伦,于是双手合十,连声诵念:“阿弥陀佛!阿弥陀佛!”说完便告别朱熹和私塾先生返回寺里。东山寺喜得朱熹的墨迹后,赶忙制成匾额悬挂在寺内,四方随喜信众和游客看到朱熹的亲笔题匾更加顶礼膜拜,奉为至宝。自那以后东山寺香火愈加旺盛,八百多年过去了,这块匾额仍保存完好,人见人赞。 |

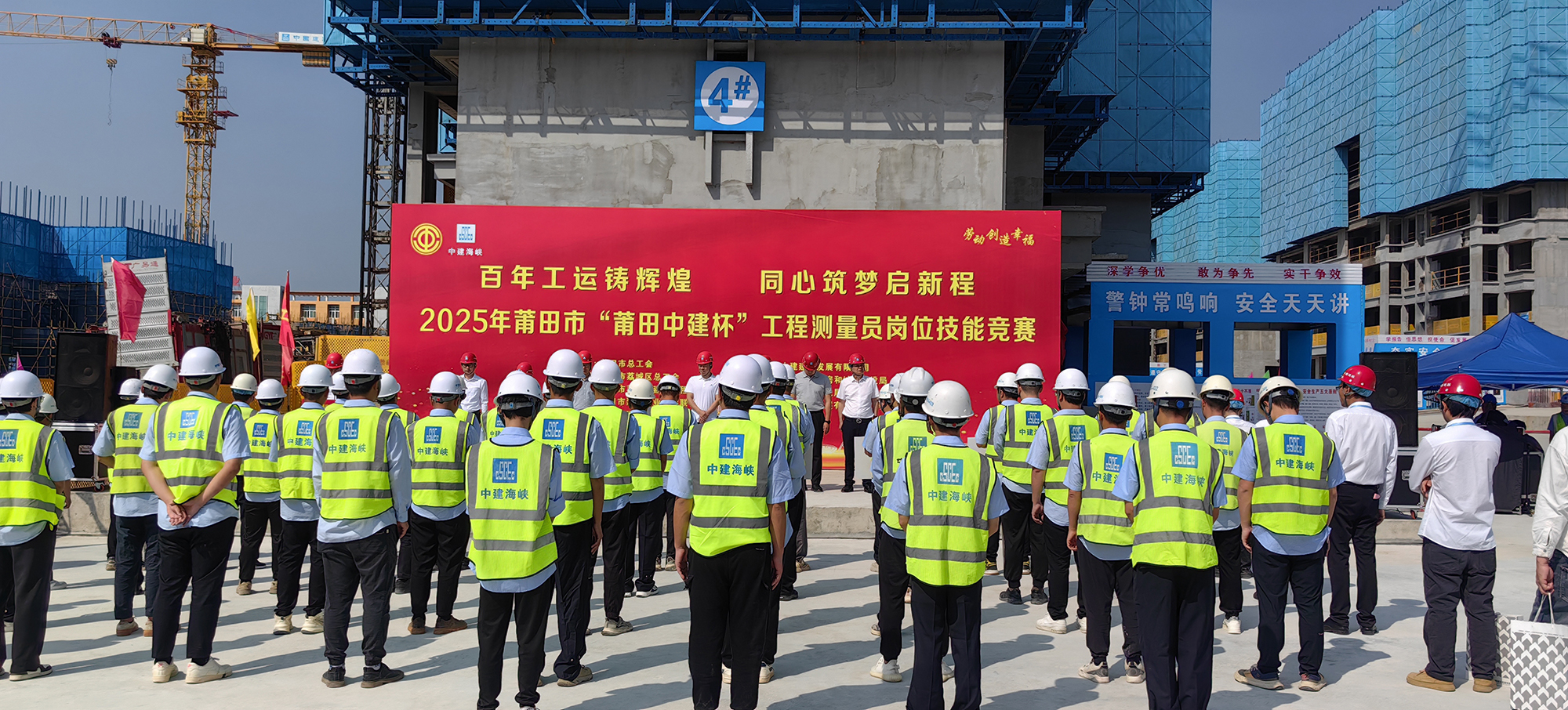

匠心丈量 毫米对决 我市举行工程测量员岗位技能竞赛

匠心丈量 毫米对决 我市举行工程测量员岗位技能竞赛 少年“跃”山海 非遗“动”起来

少年“跃”山海 非遗“动”起来 翰墨书百年 丹青绘匠心

翰墨书百年 丹青绘匠心 书香启智 和美莆田

书香启智 和美莆田